No blogue da SPS, NonBlog, uma imagem e uma citação. Ambas brilhantes. A imagem é de uma caricatura de André Carrilho, cuja exposição, dedicada a escritores, tive a oportunidade de ver na Casa Museu de Camilo Castelo Branco, em Ceide, no ano passado. Notável. Mais um nome português a merecer ressonância mundial. No seu campo, não há melhor internacionalmente. Cada trabalho seu é uma festa.

segunda-feira, fevereiro 05, 2007

Livros

No blogue da SPS, NonBlog, uma imagem e uma citação. Ambas brilhantes. A imagem é de uma caricatura de André Carrilho, cuja exposição, dedicada a escritores, tive a oportunidade de ver na Casa Museu de Camilo Castelo Branco, em Ceide, no ano passado. Notável. Mais um nome português a merecer ressonância mundial. No seu campo, não há melhor internacionalmente. Cada trabalho seu é uma festa.

CINEMA - À Noite no Museu

A história é mais ou menos essa: Larry Daley (Ben Stiller) não é rapaz para grandes empreendimentos, mas sonha com eles. Ser guarda-nocturno no Museu de História Natural de Nova Iorque pode ser um passo. Na verdade, durante o turno da noite, acontecem coisas espantosas e difíceis de explicar: O Presidente Teddy Roosevelt, os “cowboys” e os índios, os gladiadores romanos, os hunos de Atila e até os homens de Neandertal saltam dos seus pedestais, das vitrinas e montras, e lançam-se em inesperadas actividades, que vão de perseguições renhidas a batalhas intermináveis, passando por loucas correrias de dinossauros.

Larry vê-se no meio da maior revolta da história da Humanidade, mas consegue por cobro à desordem com a ajuda preciosa de Teddy Roosevelt. Infelizmente, o filme não cumpre as promessas, avança indolente e sem graça, e perde-se assim uma boa oportunidade de juntar o útil ao agradável. Lamento, em nome do cinema e dos museus.

Cinema - Scoop

Sondra Pransky é uma americana, estudante de jornalismo, que vive em Londres. Sid Waterman é um velho mágico que dá espectáculos num teatro londrino. Um dia encontram-se: Sid pede um voluntário para o auxiliar num número de armário, e Sondra oferece-se. Quando ela está dentro do armário, à espera de “desaparecer”, confronta-se com o espírito de um jornalista recentemente falecido, que lhe oferece algumas dicas para o maior furo jornalístico da sua carreira: Londres vive apavorada por um “serial killer”, "Tarot Card Killer", que deixa junto das várias vítimas, mulheres, jovens, devassas e morenas, uma carta de Tarot. O fantasma do jornalista afiança que o assassino é um conhecido aristocrata, Peter Lyman. Sondra, de colaboração com Sid Waterman, vai aproximar-se de Peter e tentar perceber se ele é ou não o tal assassino. Acontece que para ganhar a confiança de Peter vai para a cama com ele, apaixona-se e…

Não é primeira vez, nem será a última que Woody Allen se aproxima do “policial”, que ele tanto admira desde o início da sua carreira. Quem não se lembra do seu tributo a Humphrey Bogart, em “O Grande Conquistador” (Play it Again, Sam)? Mas, muito mais recentemente, tivemos muitos outros exemplos e quase todos bastante interessantes. Desde “O Misterioso Assassinato de Manhattan” (1993) ou “As Faces de Harry” (1997) até “A Maldição do Escorpião de Jade” (2001) ou mesmo “Match Point” (2005) que Woody Allen oscila entre o “policial” e o “suspense”, estilo Hitchcock, com resultados que vão variando entre o bom e o muito bom, porque este é um realizador que nunca faz um mau filme. Quando não está ao nível do seu melhor, acaba sempre por ser interessante, no mínimo. No mínimo, também, o espectador não se enfada. Pode não chegar ao êxtase, mas fica-se pelo entretenimento inteligente. É o caso com “Scoop”. Nada do outro mundo, nada da genialidade de “Match Point”, mas um trabalho que se vê com agrado, que nos mostra um Woody Allen “velhote”, mas bem humorado, e que não perdeu a hipótese de passar uns tempos com a bela Scarlett Johansson por terras inglesas, a divertirem-se e a ganharem algum. Como o entendo.

De resto, há um cheirinho a Bergman na barcaça da morte, um cheirinho a Hitchcock no “falso culpado”, um cheirinho a Woody Allen, no tom geral da obra. Scarlett Johansson, que trabalhou muito em 2006 (além de aparecer neste filme, surgiu ainda em “O Terceiro Passo” e “A Dália Negra”), merece passar incógnita nas nomeações, apesar da beleza, que não conta para o caso. Realmente em nenhum dos três arrebata, como o fizera por exemplo em “Match Point”.

domingo, fevereiro 04, 2007

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

sábado, fevereiro 03, 2007

sexta-feira, fevereiro 02, 2007

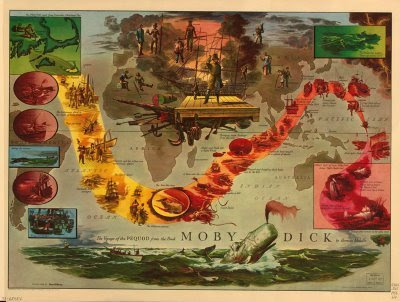

TEATRO EM LISBOA - Moby Dick

fotografia de Marisa Cardoso (ver outras AQUI)

É verdade, e aqui começa (e termina) o grande equívoco deste espectáculo. A adaptação é algo profundamente entediante, que fica a meio caminho de tudo e se situa na terra do nunca. Nunca é a tragédia, nunca é a obra filosófica, metafísica, poética, nunca é a aventura, nunca é o “espectáculo” que promete, nunca é nada de muito específico ou coerente a não ser quando Maria Ruef se encontra em palco. Aqui o talento enorme da actriz impõe um clima, um ritmo, uma densidade. Algumas cenas com Miguel Guilherme (capitão Ahab) e Rui Morisson aproximam-se. Alguns aspectos do cenário, do jogo de luzes, da banda sonora são bons. Tudo o resto afasta-se lastimavelmente.

Não há uma linha dramática, não há um estilo, não há personagens, não há senão uma ou duas cenas dignas desse nome. A peça abre com um cenário com um fundo plasticamente muito bem conseguido, que anuncia uma linha estética, logo abandonada, passando-se depois a um palco despido, com um ciclorama azul por fundo e um meio barco estilizado e um mastro. A encenação é pobre, sem ideias, sem coerência. A representação faz uma distinção muito nítida entre actores e amadores (alguns com alguma queda para o ofício). Os actores representam e ouvem-se. Os amadores deviam ir aprender dicção, primeira lição a receber por quem quer pisar um palco.

Diz a Lusa que o encenador explicou: “Houve coisas que me interessaram muito e que achei que podíamos discutir e pôr em cena. Na altura, eram mais coisas do que estão agora [no espectáculo], porque é sempre assim. Nós sonhamos muito, mas depois a realidade é sempre outra”. Pois.

“Uma coisa muito importante [nesta obra] é a dimensão do homem, as contradições. Está muito centrada no capitão Ahab que, à semelhança do nome, que vem da Bíblia, é um rei que leva o povo de Israel todo para a perdição, fazendo com que se torne idólatra, comece a adorar o Baal (deus pagão dos fenícios)”, acrescentou, e disse ainda: “À semelhança disso, o capitão Ahab leva estes marinheiros todos para a morte, isso sente-se logo desde o início, porque nós construímos isto como se fosse uma tragédia e não como se fosse um drama”. Na verdade, é mais uma tragédia.

“Apesar de aquilo ser tudo um disparate, de ele estar a ir contra a natureza - porque a baleia é a natureza, não faz mal nenhum: está ali, mergulha, vai comer, sobe outra vez, respira, mergulha, vai comer. Limita-se a existir. Apesar disso, e de Melville dizer que a baleia era a coisa mais maravilhosa que existia e que era o animal dos animais, nós, o público, ficamos do lado do mal”. Com interpretações destas não se pode pedir muito mais da adaptação e da encenação de “Moby Dick”.

Ainda segundo António Pires, a peça obriga a uma reflexão sobre as motivações dos homens e é, de alguma forma, “uma provocação”. Realmente houve alturas em que me senti “provocado”.

“Acho que o espectáculo está em cena para pôr as pessoas a pensar. Questiona as motivações que o público, que os outros têm para ir atrás de um discurso daqueles, completamente disparatado, porque é um discurso de vingança, um discurso de ódio”, disse ainda o encenador.

Realmente a leviandade com que se encenam clássicos em Portugal começa a ser confrangedora.

A Lusa continua a citar o encenador que, referindo-se à actriz Maria Rueff, “mais conhecida dos portugueses por papéis cómicos, e que surge aqui como narradora, que guia o público ao longo do espectáculo, afirma-a inspirada “em variadas coisas”. Coisas que ela sabia, e que ninguém lhe explicou, por que o seu desempenho é absolutamente deslumbrante ao lado de tudo o resto.

“Moby Dick” é um dos livros sagrados da literatura mundial e um dos mais apaixonantes estudos sobre a condição humana, sobre a obsessão, sobre a vingança, sobre a missão que a si próprio alguém impõe para percurso de uma vida. Depois de uma baleia branca, Moby Dick, lhe ter comido uma perna, o capitão Ahab organiza uma expedição marítima com um único propósito: encontrar e aniquilar Moby Dick. Parte para o mar com uma equipagem de marinheiros, a bordo do navio baleeiro Pequod. Nada o fará demover do seu propósito, nem as tempestades, nem os pedidos de solidariedade de outros comandantes de navios, nem o perigo em que coloca a tripulação, nem os fogos-fátuos, nem os naufrágios, nem os homens ao mar… A sua viagem é em direcção à morte, de Moby Dick, de si próprios, de quem o acompanha, de quem se atravessa no seu caminho. Sobre este tema John Huston fez um filme magnífico. Gregory Peck, que nunca foi genial, era-o aqui.

“Moby Dick” – a partir da obra de Herman Melville; Adaptação: Maria João Cruz; Encenação: António Pires; Cenografia: João Mendes Ribeiro; Figurinos: Luís Mesquita; Desenho de Luz: José Álvaro Correia; Música Original, Sonoplastia e Desenho de Som: Paulo Abelho e João Eleutério; Produção: Ana Bordalo, Joana Bravo e Solange Santos; Produtor: Alexandre Oliveira; Uma co-produção SLTM – Ar de filmes;

Interpretação: Maria Rueff, Miguel Guilherme, Graciano Dias, João Barbosa, José Airosa, Miguel Borges, Milton Lopes, Ricardo Aibéo e Rui Morisson.

São Luiz - Sala Principal, de 18 Jan a 3 Mar; Quinta e Sexta às 21h00; Sábado às 16h00 e às 21h00; Sessões para escolas: Quartas às 11h00 e às 14h30.

sobre este espectáculo veja AQUI

quinta-feira, fevereiro 01, 2007

TEATRO EM LISBOA - O Beijo da Mulher Aranha

Em 1981, tive a sorte de ver no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, uma excelente versão teatral desta obra dirigida por Ivan de Albuquerque, experimentado actor e encenador brasileiro que, com esse trabalho, ganhou o prestigiado Troféu Mambembe para a melhor encenação do ano. A interpretação estava a cargo de dois magníficos actores, José de Abreu e Rubens Corrêa, este último considerado um dos maiores actores que o Brasil já conheceu, e que ganhou todos os prémios importantes da crítica especializada com este seu desempenho. Era um espectáculo inesquecível, que assim continua.

Mas, em palco, “O Beijo da Mulher Aranha" não se ficou por esta versão. Recentemente estreou-se na Broadway, nos EUA, um musical, que já tem versão brasileira em cena em São Paulo. Terence McNally, John Kander e Fred Ebb foram os autores da adaptação, numa produção orçada num milhão de dólares, com direcção cénica de Wolf Maya e direcção-geral de Billy Bond. Do elenco, fazem parte Cláudia Raia, Miguel Falabella e Tuca Andrada.

Curiosidade que poucos saberão: foi o actor Burt Lancaster, que recebeu por isso um agradecimento especial no genérico final do filme, quem primeiramente se interessou e iniciou o projecto cinematográfico de “O Beijo da Mulher Aranha”, que, nessa altura, tinha como título provisório, "Molina".

"É uma história de amor", resumiu o encenador, explicando que esta peça surge no âmbito de uma trilogia que está a ser levada a cena pela OnTheRoad, uma estrutura de produção de conteúdos teatrais formada pelo Teatro Mundial, Teatro Nacional D. Maria II e Teatro da Trindade, com o objectivo de levar as peças que produz a todo o país para dinamizar os novos teatros e criar novos públicos. A primeira peça desta trilogia de histórias de amor é "Proof - Amor à Prova", de David Auburn, actualmente em cena no Mundial, "O Beijo da Mulher Aranha" é a segunda e a terceira será "Amo-te, Che", um musical do português Abel Neves, que será estreado em Abril.

O Beijo da Mulher Aranha, de Manuel Puig, com tradução e adaptação de Marta Mendonça; Encenação, desenho de luzes: Almeno Gonçalves; Intérpretes: Pedro Giestas e Luís Lourenço (e ainda Orlando Costa, no vídeo); Cenografia e figurinos: Cristina Cunha; De quarata a sábado, 21h30; Domingos, 16h; Maiores 16 anos; Teatro Mundial Rua Martens Ferrão, 12 A1050-160 Lisboa; até 31 de Março.

quarta-feira, janeiro 31, 2007

PORQUE SIM!

Por quê?

Não sei se a minha opinião interessa a alguém, mas voto sim para que quem vota não possa não abortar e que quem pense ou sinta de maneira contrária possa ter liberdade de pensar e sentir dessa forma.

Um filho tem-se porque se deseja.

Não falo da velha questão do corpo da mulher que é dela, não falo do bla, bla, bla sobre a mulher e não sei que mais (e o homem? não decide nada? não mete para ali nem prego nem estopa?, não terá o mesmo direito de decidir?), não falo de questões morais ou falsamente morais, não falo da divindade da vida humana, sobretudo não falo da “divindade” da vida humana com representantes de religiões que pregaram a morte, que queimaram em fogueiras, que matam na Irlanda ou na Bósnia, que se curvaram a nazis e comunistas, não, não falo dos argumentos da Igreja Católica (de uma certa Igreja Católica) nem dos abjectos papelinhos que distribuem pelas caixas de correio, não falo dos tontos argumentos de uns e outros e de algumas confrangedoras discussões, nas rádios, nas televisões, nos jornais, nos blogues, não falo dos bárbaros abortos clandestinos, não falo da lei, das semanas, não falo nem do que sei nem do que não sei.

Falo de algo muito simples:

Um filho tem-se porque se deseja.

O voto no sim é um voto político, puramente político e democrático: voto sim para dar a liberdade a cada um decidir por sim ou não.

Não percebo como, numa dita democracia que se quer humanista, se pode sequer colocar a questão de outra maneira: voto sim por que quero que cada criança que nasça neste meu país, nasça do amor de um homem e de uma mulher que a desejam.

Voto sim para que o mundo possa ser melhor, com mais amor, com menos barbárie, com liberdade, com responsabilidade.

Voto sim porque sei que os meus pais me desejaram.

Voto sim porque desejei o filho que tenho.

Não entendo que sequer se possa pôr a questão de outra maneira.

Voto sim para que os que vão votar não, possam continuar a votar não. Em liberdade. Em democracia.

Eu e o minho filho Frederico, areias do Algarve

Eu e o meu filho Frederico

sexta-feira, janeiro 26, 2007

LIVROS - Portugal Património

Outros números também foram apresentados e demonstram bem a ambição desta mega operação: 60 mil referências, oito mil fotografias seleccionadas entre as mais de 600 mil efectuadas pelo fotógrafo Duarte Belo, 300 desenhos, 300 mil quilómetros percorridos em oito anos de um trabalho que envolveu 60 pessoas e resulta em dez volumes a publicar a partir deste mês de Janeiro (o primeiro saiu no dia 24), ao ritmo de um por cada dois meses. Cada volume conta com cerca de 500 páginas, organizados por capítulos segundo unidades territoriais que fogem à tradicional divisão administrativa do País (por distrito ou concelho) e opta por uma divisão cartográfica. A acompanhar o trabalho dos dois autores, temos a consultoria científica de José Mattoso, historiador, e ainda do especialista em História de Arte, Paulo Pereira, e da revisão linguística de Teresa Belo. O primeiro volume, dedicado ao ”Porto e Minho”, foi posto à venda com um preço de lançamento de 29,90 euros, mas os restantes nove serão vendidos a 34,90 euros cada.

Acho que vale a pena apostar. Uma obra de referência, única em Portugal, mas não só. É bom revisitar o nosso património e valorizá-lo devidamente. Não me pagaram para a publicidade, mas acho que vale a pena elogiar devidamente este esforço.

CINEMA - Apocalypto

Definido está o ambiente que preside ao conceito de “bom selvagem”. Olhando para aqueles quadros idílicos somos levados a acreditar que Rosseau tinha toda a razão e que as lendas que sobrevivem sobre a civilização maia são as melhores. Mas rapidamente o quadro idílico se altera com o aparecimento de uma outra tribo rival que cerca a aldeia, incendeia as palhotas, mata velhos, viola mulheres, aprisiona homens maduros, e deixa as crianças vagueando pelas margens da coluna de prisioneiros que é conduzida para uma das cidades mais célebres, para aí serem utilizados como escravos na construção dos grandes templos. De entre todos os guerreiros, um, “Pata de Jaguar”, consegue primeiro fugir, depois ser arrebanhado como os outros, mas todos sabemos que a ele estão atribuídas tarefas maiores. Ele é o protagonista. Será durante o seu sacrifício que o céu se esconde, será ele o único a ultrapassar a prova da corrida no estádio da cidade, será ele a emprenhar-se pelo terreno de trigo e a alcançar a floresta. Será ele o perseguido, será ele o que ousa enfrentar os chefes religiosos e militares, será ele a olhar o mar nas derradeiras imagens do filme e a ter a noção de que a partir dali tudo será muito diferente.(...)

Excerto de um texto a aparecer na revista "História", de Fevereiro de 2007..

segunda-feira, janeiro 22, 2007

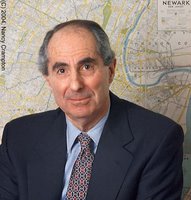

LIVROS - Philip Roth

Philip Roth:

“O Animal Moribundo" é um escritor, professor universitário, de sessenta e alguns anos, que sente a velhice aproximar-se e a morte rondar. Encontra Consuela, de origem cubana, muito mais nova que ele, ardente e apaixonada. O que se conta é o angustiante encontro de um homem a caminho da velhice e de uma mulher, na sua plenitude, ao encontro da morte. O resultado é brilhante, notável, arrasador, escrito com a secura de um Hemingway, mas com o olhar do início de século XXI. Não percam esta viagem ao mais secreto da alma humana. Um escritor verdadeiramente invulgar, um romance de uma densidade e força inusitadas.

Deixo-vos aqui três pinceladas que me marcaram sobremaneira. Funcionem elas como aperitivo para a lauta refeição.

“(…) Por muito que saibamos, por muito que pensemos, por muito que maquinemos, compactuemos e planeemos, não somos superiores ao sexo. É um jogo muito arriscado. Um homem não teria dois terços dos problemas que tem se não se aventurasse a ser fodido. É o sexo que traz a desordem às nossas vidas normalmente ordenadas. Eu sei isto tão bem como qualquer outra pessoa. Toda e qualquer vaidade regressa para troçar de nós. Lê o “DonJuan”, de Byron. No entanto, que podemos nós fazer se temos sessenta e dois anos e estamos convencidos de que nunca mais voltaremos a ter ao nosso alcance uma coisa tão perfeita? Que fazemos se temos sessenta e dois anos e a ânsia de aproveitar seja o que for que seja aproveitável não poderia ser mais forte? Que fazemos se temos sessenta e dois anos e tomamos consciência de que todas aquelas partes do corpo até então invisíveis (rins, pulmões, veias, artérias, cérebro, intestinos, próstata, coração) estão a começar a tornar-se desoladoramente patentes, enquanto o órgão mais conspícuo ao longo de toda a nossa vida está condenado a mirrar até à insignificância?

Não me interpretes mal. Não se trata de, por intermédio de uma Consuela, podermos cair na ilusão de pensar que regressamos uma última vez à nossa juventude. Não é possível sentir mais a diferença relativamente à nossa juventude. Na energia dela, no seu entusiasmo, na sua ignorância juvenil, na sua sabedoria juvenil, a diferença é dramatizada em cada instante. Nunca há a mínima dúvida de que é ela, e não nós, quem tem vinte e quatro anos. Só um grande idiota sentiria que é de novo jovem. Se nos sentíssemos jovens, seria uma armadilha. Longe de nos sentirmos jovens, sentimos o tormento do futuro ilimitado dela em comparação com o nosso futuro limitado, sentimos ainda mais do que normalmente o tormento de todos os derradeiros dons que fomos perdendo. É como jogar basebol com um grupo de miúdos de vinte anos. Não que nos sintamos com vinte anos por jogarmos com eles. Notamos a diferença durante cada segundo de jogo. Mas pelo menos não estamos sentados nas linhas laterais.

O que acontece é o seguinte: sentimos lancinantemente que estamos velhos, mas de uma maneira nova.” (pag.s 36-37)

“(…) Enquanto cresci, o homem não era emancipado no reino sexual. Era um homem de segunda apanha. Era um ladrão no reino sexual. Surripiávamos uma apalpadela. Roubávamos sexo. Adulávamos, suplicávamos, lisonjeávamos, insistíamos - todo o sexo exigia luta, tinha de ser disputado aos valores, senão à vontade da rapariga. O conjunto de regras determinava que tínhamos de impor a nossa vontade à rapariga. Era assim que ela era ensinada a manter o espectáculo da sua virtude. Ficaria confuso se uma rapariga comum se oferecesse, sem uma infinita importunação, para quebrar o código e praticar o acto sexual. Porque ninguém, de qualquer dos sexos, tinha alguma noção de que recebia à nascença um direito erótico. Era desconhecido. Ela podia, se estivesse caída por nós, concordar com uma punheta - que significava essencialmente usar a nossa mão com a dela como um encaixe -, mas que alguém consentisse alguma coisa sem o ritual do cerco psicológico, de perseverante e monomaníaca tenacidade e exortação, bem, isso era impensável. Não havia, com certeza, possibilidade de conseguir um broche a não ser usando de uma perseverança sobre-humana. Eu consegui um em quatro anos de universidade. Era tudo quanto nos era permitido. Na cidade rústica das Catskill, onde a minha família tinha um pequeno hotel de férias e eu atingi a maioridade nos anos quarenta, a única maneira de ter sexo consensual era ou com uma prostituta ou com alguém que fora a nossa namorada durante a maior parte da nossa vida e com quem toda a gente calculava que íamos casar. E nesse caso pagávamos o que devíamos, pois frequentemente casávamos com ela.” (pag.61)

“(…) A última pessoa a tomar estas questões a sério foi John Milton, há trezentos e cinquenta anos. Alguma vez leram os seus panfletos sobre o divórcio? No seu tempo, isso valeu-lhe muitos inimigos. Estão aqui, estão entre os meus livros com as margens densamente anotadas nos anos 60. “O nosso Salvador abriu para nós esta arriscada e acidental porta do casamento para no-la fechar como o portão da morte...?” Não, os homens não sabem nada - ou procedem voluntariamente como se não soubessem - a respeito do lado difícil e trágico daquilo em que vão entrar. Na melhor das hipóteses, pensam estoicamente: Sim, eu compreendo que mais cedo ou mais tarde vou renunciar ao sexo neste casamento, mas será a fim de ter outras coisas mais valiosas. Mas compreenderão aquilo de que estão a abdicar? Ser casto, viver sem sexo... bem, como encararão as derrotas, os compromissos, as frustrações? Ganhando mais dinheiro, ganhando todo o dinheiro que puderem? Fazendo todos os filhos que puderem? É uma ajuda, mas não é a mesma coisa. Porque a outra coisa se baseia no seu ser físico, na carne que nasce e na carne que morre. Porque só quando fodemos é que tudo aquilo de que não gostamos na vida e tudo aquilo que nela nos derrota é puramente, ainda que momentaneamente, vingado. Só então estamos mais limpamente vivos e somos mais limpamente nós mesmos. A corrupção não é o sexo, a corrupção é o resto. O sexo não é apenas fricção e divertimento superficial. O sexo é também vingança contra a morte. Não esqueçam a morte. Não a esqueçam nunca. Sim, o sexo também é limitado no seu poder. Eu sei muito bem a que ponto é limitado. Mas, digam-me, há algum poder maior? (pag. 63)

“(…) Tocava Beethoven e masturbava-me. Tocava Mozart e masturbava-me. Tocava Haydn, Schumann, Schubert e masturbava-me com a imagem dela no pensamento. Porque não podia esquecer os seios, os seios plenos, os mamilos e a maneira como ela conseguia envolver neles o meu pénis e acariciar-me assim. Outro pormenor. Um último pormenor e paro. Estou a tornar-me um pouco técnico, mas isto é importante. Este foi o contacto que fez de Consuela uma obra-prima de volupté. Ela é uma das poucas mulheres que conheci que se vinha empurrando a vulva para fora, empurrando-a involuntariamente como o corpo macio, não segmentado e espumoso de uma bivalve. A primeira vez apanhou-me de surpresa. Sentimo-la e temos uma sensação da fauna desse outro mundo, de qualquer coisa vinda do mar. Como se fosse relacionado com a ostra, o polvo ou a lula, uma criatura oriunda de quilómetros abaixo e eternidades atrás. Normalmente, vemos a vagina e podemos abri-la com as nossas mãos, mas no seu caso ela abria-se como se florescesse, a cona na sua própria forma, emergindo do seu esconderijo. Os pequem lábios eram expelidos para fora, entumesciam para fora, e era muito excitante, aquela tumefacção viscosa e sedosa, estimulante ao contacto e estimulante para os olhos. O segredo extasiadamente exposto. Schiele teria dado os seus caninos para o pintar. Picasso tê-lo-ia transformado numa guitarra.

Quase nos vimos de a ver vir-se. Consuela revirava os olhos quando era assim para ela. Os seus olhos voltavam-se para cima e só podíamos ver as escleróticas, e também isso valia a pena ver. Tudo nela valia a pena ver. Fosse qual fosse a agitação causada pelo ciúme, fosse qual fosse a humilhação e a infinda incerteza, sentia-me sempre orgulhoso quando a fazia vir-se. Às vezes nem sequer nos importamos se uma mulher se vem ou não: acontece apenas, a mulher parece encarregar-se disso por si mesma e não é da nossa responsabilidade. Não é um acontecimento com outras mulheres; a situação é suficiente, há excitação bastante e isso nunca está em questão. Mas com Consuela, sim, com ela era definitivamente uma responsabilidade que me cabia e sempre, sempre, uma questão de orgulho.” (pag. 88-89)

TEATRO EM LISBOA - O Que Diz Molero

Aderbal Freire-Filho é conhecido por introduzir um conceito novo, o de “romance-em-cena”, conceito criado no início da década de 90, quando decidiu pôr em palco uma obra literária sem mudar uma palavra do texto original. O romance chamava-se “A Mulher Carioca aos 22 anos”, de João de Minas, e foi a primeira experiência, a que se seguiram outras, como “O Púcaro Búlgaro”, de Campos de Carvalho, ou este ““O Que Diz Molero”, diálogo entre duas personagens que lêem um relatório sobre “um rapaz” que nunca é referido pelo nome próprio, e que é o centro de uma picaresca aventura que, partindo de um popular bairro de Lisboa, extravasa pela imaginação para cenários de todo o mundo.

Aderbal Freire-Filho afirma agora que “se tivesse encenado este romance há mais tempo seria tentado a fazê-lo com apenas dois actores.”O que vemos em cena inicialmente são dois actores que começam a ler o relatório, mas passando a palavra a outros quatro que vão reinventando personagens, dezenas e dezenas de figuras que revivem no palco as situações descritas por Dinis Machado. O efeito é notável, de imaginação, de humor, de invenção, de inteligência. Para o que concorre também o belíssimo e eficaz cenário de José Manuel Castanheira, director artístico adjunto do D. Maria II, que já trabalhou com mais de 60 encenadores, e que, em 1999, conheceu em Madrid este director cearense, com quem, desde então, tem feito vários trabalhos no Brasil. O cenário amontoa de forma orgânica dezenas de arquivos de metal, com gavetas que escondem adereços de cena e acendem luzes e definem espaços e locais. Excelente, como excelente é o desenho de luzes que rasgam a penumbra geral.

Depois de dois anos em cena em várias cidades brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, festivais de teatro, etc.) e de ter sido apresentada no Uruguai e na Holanda, este espectáculo de Aderbal Freire-Filho que chega agora a Lisboa, demonstra bem o entusiasmo do encenador pelo livro de Dinis Machado há mais de 25 anos. Explica: “Abri o livro e fiquei absolutamente deslumbrado com as primeiras páginas. Apaixonei-me pelo livro nessa época”. A representação tinha, inicialmente, cerca de cinco horas, e está agora reduzida a metade, mas o que vemos é um preciso trabalho de encenação que merece inteiramente a atenção e o carinho do público português. O magnífico elenco mostra-se coeso e divertido na forma como joga com as palavras e as situações, como usa todos os artifícios da arte cénica para levar a água ao seu moinho. Como cita e dispersa referências literárias, teatrais, cinematográficas.

O romance de Dinis Machado já tinha sido representado, em teatro, em Portugal, em 1994, numa adaptação teatral de Nuno Artur Silva, com interpretação de José Pedro Gomes e António Feio, com encenação deste último.

“O Que Diz Molero” é um dos maiores êxitos editoriais portugueses, com mais de cem mil exemplares vendidos, e traduzido para francês, alemão, espanhol, romeno e búlgaro.

Actores: Gilray Coutinho, Thelmo Fernandes, Isio Guelman, Rachel Iantas, Savio Moll, Cláudio Mendes.

A peça ficará em cartaz, de terça-feira a domingo, até 4 de Fevereiro, no Teatro Nacional de D. Maria II.

domingo, janeiro 21, 2007

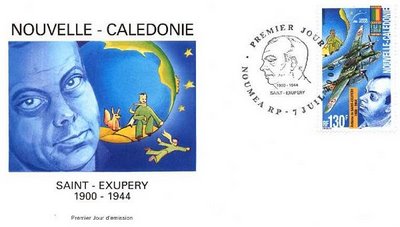

TEATRO EM LISBOA - O Principezinho

O PRINCIPEZINHO

no Teatro Politeama

Um jovem aviador passa pelos céus de um deserto, quando o avião perde altitude e abocanha a areia. O aviador sai íleso, mas descobre-se perdido. Adormece na areia.-Se faz favor... desenha-me uma ovelha!

-O quê?

-Desenha-me uma ovelha...

Pus-me de pé de um salto, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei os olhos energicamente. Olhei com toda a atenção. E vi um menino verdadeiramente espantoso, que me observava com um ar muito sério… “

1.

No programa que autografa à entrada do Teatro Politeama, dedicando-o “aos meninos que vão assistir ao seu espectáculo”, Filipe La Feria tem um texto onde explica as razões que o levaram a esta encenação: “Li "O Principezinho" quando tinha a tua idade e nunca mais esqueci. Ele ensinou-me a ver com os olhos do coração. Sempre desejei convidar-te para vires ao meu Teatro, ao meu planeta, para te apresentar o meu Principezinho. Tenho a certeza que nunca o irás esquecer e que ele te irá acompanhar durante toda a viagem maravilhosa da tua vida.”

No espectáculo, o Principezinho ouve a Raposa explicar que o essencial não é “o que se vê”, mas “o que se sente com o coração”. Esta frase julgo ser a razão principal do sucesso desta obra. Este apelo ao mais íntimo e ao mais secreto da compreensão humana, onde se esconde a poesia e o amor. Ora Filipe La Féria não consegue restituir toda a poesia e toda a envolvência da obra de Antoine de Saint-Exupéry, muito embora toda a sua boa vontade e a qualidade que este espectáculo apresenta.

Diga-se que tudo leva a crer que o relativo fracasso se deve a duas questões. Primeira: para tornar o espectáculo não muito longo, La Feria condensou o texto, e retira-lhe alguma poesia, para apresentar dele um quase esqueleto. Descarnado. Segundo: as apetências tecnológicas, sobretudo o vídeo de que se socorre vezes em demasia, tiram secreta magia ao que se devia pressentir e não “ver”. Ou seja: “vê-se” demasiado e “sente-se” pouco.

Mas abstraindo isso, há bons momentos neste espectáculo: tudo o que se passa somente entre o Aviador (Hugo Rendas) e o Principezinho (Martin Penedo ou Ruben Silva) é comovente e sedutor e decorre num bom cenário com a assinatura de Rita Torrão. Algumas das tradicionais figuras que povoam o universo de Saint-Exupéry são bem defendidas, como a Raposa (Hugo Goepp), o Vaidoso (Daniel Gorjão), o Bêbado (Tiago Martins), o Homem de Negócios (Tiago Isidro), o Acendedor de Candeeiros e Geógrafo (Sérgio Moreno), a Serpente (Andrea Gaipo) ou a Vendedora de Comprimidos (Sofia Cruz). No vídeo aparecem a Flor (Sara Cabeleira), e o Rei (Joaquim Barros). A tradução especialmente executada para o efeito é escorreita e clara.

2.

Uma nota á margem. Antes do espectáculo se iniciar, à porta do Politeama centenas de jovens aguardavam a entrada. Uns com país e familiares, outros com professores. Cinquenta e tal eram alunos de uma escola, putos com quinze anos, mais coisa menos coisa, e a berraria era intensa. Pensei: vai ser bonito com “estes selvagens todos lá dentro”. Enganei-me redondamente. Os “selvagens” não se ouviram. O silêncio foi total, as palmas e os aplausos os exigidos no sítio certo. O que quer dizer que quando a magia existe, “os selvagens” deixam de o ser. No teatro, se calhar nas salas de aula. Uma lição de pedagogia. E “O Principezinho” não é a “Floribela”.

3.

As suas obras apresentam características muito próprias e obsessões visíveis, como a aviação, a guerra, a solidão do protagonista. Também escreveu artigos para várias revistas e jornais de França e outros países, sobre a guerra civil espanhola ou a ocupação alemã da França.

4.

XXI

Foi então que apareceu a raposa.

- Bom dia! - disse a raposa.

-Bom dia! – respondeu, educadamente, o principezinho, que se voltou para trás, mas não viu nada.

-Estou aqui – disse a voz – debaixo da macieira.

- Quem és tu? - perguntou o principezinho. - És muito bonita…

- Sou uma raposa – respondeu a raposa.

- Anda brincar comigo – pediu o principezinho. - Estou tão triste…

- Não posso ir brincar contigo – disse a raposa. - Ninguém foi capaz de me cativar…

-Ah, desculpa! – disse o principezinho.

Mas, depois de ficar pensativo durante um bom bocado, acabou por perguntar:

- O que quer dizer “cativar"?

-Tu não és daqui – disse a raposa. - De que é que andas à procura?

- Ando à procura dos homens – respondeu o principezinho. - O que quer dizer “cativar"?

- Os homens – continuou a raposa – têm espingardas e passam a vida a caçar. É muito chato! Também fazem criação de galinhas. É o seu único aspecto interessante. Andas à procura de galinhas?

-Não – disse o principezinho. – Ando à procura de amigos. O que quer dizer “cativar"?

- É uma coisa que já caiu no esquecimento – respondeu a raposa. – Quer dizer “criar laços..."

-Criar laços?

- Isso mesmo – disse a raposa. - Para mim, por enquanto, tu não passas de um rapazinho igual, sem tirar nem pôr, a cem mil rapazinhos. E não me fazes qualquer falta. E tu não sentes também a minha falta. Para ti eu não passo de uma raposa igual a cem mil raposas. Mas se tu me cativares, passaremos a sentir a falta um do outro. Para mim passarás a ser único no mundo. E para ti eu também serei única no mundo...

- Começo a perceber – disse o principezinho. - Há uma flor… eu acho que ela me cativou...

- É muito possível – disse a raposa. - Vê-se de tudo, ao cimo da Terra...

-Oh! Mas não é na Terra – disse o principezinho.

A raposa pareceu muito intrigada:

- Noutro planeta, então?

-Sim.

- E nesse planeta há caçadores?

-Não.

- Isso sim, isso é interessante! E galinhas?

-Não.

-Não há nada perfeito – suspirou a raposa.

E imediatamente retomou a sua ideia:

- A minha vida é uma monotonia. Caço galinhas e os homens caçam-me a mim. Todas as galinhas são semelhantes entre si e todos os homens são semelhantes entre eles. Portanto, aborreço-me um bocado. Mas se tu me cativares, será como se o sol entrasse na minha vida. Reconhecerei um ruído de passos de entre todos os outros passos. Os outros passos far-me-ão fugir para debaixo de terra. Os teus far-me-ão sair para fora da toca, como se fossem música. E depois, repara: estás a ver lá ao fundo, os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é, portanto, inútil. Os campos de trigo não me fazem lembrar nada. E isso é uma tristeza! Mas os teus cabelos são da cor do ouro. Portanto, depois de me cativares, vai ser maravilhoso! O trigo, que é dourado, há-de fazer-me pensar em ti. E então hei-de gostar do som do vento no trigo...

A raposa calou-se e ficou a olhar durante muito tempo para o principezinho:

- Por favor... cativa-me! - implorou, por fim.

- Eu gostava muito – respondeu o principezinho –, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos para descobrir e muitas coisas para conhecer.

- Só conhecemos o que cativamos – disse a raposa. - Os homens já não têm tempo para conhecer o que quer que seja. Compram tudo feito, nas lojas. Mas como não existem lojas de amizade, os homens já não têm amigos. Se queres ter um amigo, cativa-me!

- O que é que tenho de fazer? - perguntou o principezinho.

- É preciso ter imensa paciência – respondeu a raposa. – Para começar, sentas-te, um pouco afastado de mim, assim, na relva. Eu espreito-te pelo canto do olho e tu não dizes nada. A linguagem é uma fonte de mal entendidos. Mas, a cada dia que passa, poderás sentar-te um pouco mais perto...

No dia seguinte, o principezinho regressou.

- Era melhor vires sempre à mesma hora – explicou a raposa. - Se tu vieres, por exemplo, às quatro da tarde, eu começo a ficar feliz logo às três horas. À medida que o tempo passa, vou ficando cada vez mais feliz. Às quatro horas estarei já inquieta e agitada; descobrirei o preço da felicidade! Mas se tu vieres a uma hora qualquer, nunca saberei quando é que hei-de começar a embelezar o meu coração… os rituais são indispensáveis.

- O que é um ritual? - perguntou o principezinho.

- É uma coisa que, infelizmente, também caiu no esquecimento – respondeu a raposa. - É o que faz com que um dia seja diferente dos outros, uma hora diferente das outras. Os meus caçadores, por exemplo, têm um ritual. Às quintas-feiras vão dançar com as raparigas da aldeia. Por isso a quinta-feira é um dia maravilhoso! Vou passear até à vinha. Se os caçadores fossem dançar num dia qualquer, todos os dias seriam iguais e eu não teria férias.

E foi assim que o principezinho cativou a raposa. E, quando se aproximou a hora da partida:

-Ah! – suspirou a raposa... - Vou chorar.

- A culpa é tua – disse o principezinho. - Eu não te queria fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse...

- Pois quis – concordou a raposa.

- Mas agora vais chorar! - disse o principezinho.

- É claro que sim – respondeu a raposa.

- Então não ganhas nada com isso!

- Ganho – afirmou a raposa. - Por causa da cor do trigo…

Depois acrescentou:

- Vai ver as rosas mais uma vez. Vais perceber que a tua é única em todo o mundo. Depois volta aqui para me dizer adeus e eu vou ter um presente para te oferecer: um segredo.

O principezinho foi, uma vez mais, ver as rosas.

-Vocês não se parecem absolutamente nada com a minha rosa, vocês ainda não são nada – disse-lhes ele. - Ninguém vos cativou e vocês não cativaram ninguém. Vocês são tal e qual como era a minha raposa. Não passava de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas eu fiz dela uma amiga e agora ela é única em todo o mundo.

E as rosas ficaram todas abespinhadas.

- Vocês são muito bonitas, mas são vazias – disse ele ainda. - Não se pode morrer por vocês. É claro que um transeunte desprevenido poderá confundir a minha rosa convosco. Mas ela, sozinha, é mais importante do que vocês todas juntas, porque foi ela que eu reguei. Porque foi ela que eu coloquei debaixo da redoma. Porque foi ela que eu abriguei com o biombo. Porque foi por ela que eu matei as lagartas (excepto duas ou três, por causa das borboletas). Porque foi a ela que eu ouvi lamentar-se, vangloriar-se, ou mesmo, uma vez por outra, calar-se. Porque ela é que é a minha rosa.

E o principezinho regressou para junto da raposa:

- Adeus – disse ele...

- Adeus – disse a raposa. – Agora vou contar-te o meu segredo. Um segredo muito simples: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos...

- O essencial é invisível para os olhos – repetiu o principezinho, para nunca mais esquecer.

- Foi o tempo que tu dedicaste à tua rosa que fez com que ela seja tão importante.

- Foi o tempo que eu dediquei à minha rosa... – repetiu o principezinho, para nunca mais se esquecer.

- Os homens esqueceram esta verdade – disse a raposa. - Mas tu não podes esquecer. Tu tornaste-te responsável para sempre por aquilo que cativaste. Tu és responsável pela tua rosa...

- Sou responsável pela minha rosa... – repetiu o principezinho, para nunca mais se esquecer.

(Tradução de Maria Eduarda Colares).

O Principezinho

Um espectáculo de Filipe La Féria, segundo "Le Petit Prince" de Antoine Saint-Exupéry, Editions Gallimard, 1946 (Tradução: Maria Eduarda Colares); Adaptação, figurinos e encenação de: Filipe La Féria; Música de: António Leal e Telmo Lopes; Vídeos: Pedro Alegria, Ricardo Fernandes e Rui Fernandes; Ilustrações de vídeo: Gonçalo Viana; Coreografia e assistência de encenação: Inna Lisniak; Direcção de cena: Sérgio Moreno; Adereços: Luís Stoffel, Nuno Elias e Rita Torrão; Cenário: Rita Torrão; Guarda-roupa: Helena Brandão, Catita Soares e Helena Resende; Desenho de luz: Jorge Carvalho; Direcção de montagem: Fernando Mendes

Intérpretes: Hugo Rendas, Martin Penedo ou Ruben Silva, Hugo Goepp, Daniel Gorjão, Tiago Martins, Tiago Isidro, Sérgio Moreno, Andrea Gaipo, Sofia Cruz, Sara Cabeleira, Joaquim Barros.

De 2ª a 6ª, às 11h00 e 15h00 (para escolas mediante reserva prévia); Sábados, Domingos e Feriados às 15h00