fotografia de Marisa Cardoso (ver outras AQUI)

É verdade, e aqui começa (e termina) o grande equívoco deste espectáculo. A adaptação é algo profundamente entediante, que fica a meio caminho de tudo e se situa na terra do nunca. Nunca é a tragédia, nunca é a obra filosófica, metafísica, poética, nunca é a aventura, nunca é o “espectáculo” que promete, nunca é nada de muito específico ou coerente a não ser quando Maria Ruef se encontra em palco. Aqui o talento enorme da actriz impõe um clima, um ritmo, uma densidade. Algumas cenas com Miguel Guilherme (capitão Ahab) e Rui Morisson aproximam-se. Alguns aspectos do cenário, do jogo de luzes, da banda sonora são bons. Tudo o resto afasta-se lastimavelmente.

Não há uma linha dramática, não há um estilo, não há personagens, não há senão uma ou duas cenas dignas desse nome. A peça abre com um cenário com um fundo plasticamente muito bem conseguido, que anuncia uma linha estética, logo abandonada, passando-se depois a um palco despido, com um ciclorama azul por fundo e um meio barco estilizado e um mastro. A encenação é pobre, sem ideias, sem coerência. A representação faz uma distinção muito nítida entre actores e amadores (alguns com alguma queda para o ofício). Os actores representam e ouvem-se. Os amadores deviam ir aprender dicção, primeira lição a receber por quem quer pisar um palco.

Diz a Lusa que o encenador explicou: “Houve coisas que me interessaram muito e que achei que podíamos discutir e pôr em cena. Na altura, eram mais coisas do que estão agora [no espectáculo], porque é sempre assim. Nós sonhamos muito, mas depois a realidade é sempre outra”. Pois.

“Uma coisa muito importante [nesta obra] é a dimensão do homem, as contradições. Está muito centrada no capitão Ahab que, à semelhança do nome, que vem da Bíblia, é um rei que leva o povo de Israel todo para a perdição, fazendo com que se torne idólatra, comece a adorar o Baal (deus pagão dos fenícios)”, acrescentou, e disse ainda: “À semelhança disso, o capitão Ahab leva estes marinheiros todos para a morte, isso sente-se logo desde o início, porque nós construímos isto como se fosse uma tragédia e não como se fosse um drama”. Na verdade, é mais uma tragédia.

“Apesar de aquilo ser tudo um disparate, de ele estar a ir contra a natureza - porque a baleia é a natureza, não faz mal nenhum: está ali, mergulha, vai comer, sobe outra vez, respira, mergulha, vai comer. Limita-se a existir. Apesar disso, e de Melville dizer que a baleia era a coisa mais maravilhosa que existia e que era o animal dos animais, nós, o público, ficamos do lado do mal”. Com interpretações destas não se pode pedir muito mais da adaptação e da encenação de “Moby Dick”.

Ainda segundo António Pires, a peça obriga a uma reflexão sobre as motivações dos homens e é, de alguma forma, “uma provocação”. Realmente houve alturas em que me senti “provocado”.

“Acho que o espectáculo está em cena para pôr as pessoas a pensar. Questiona as motivações que o público, que os outros têm para ir atrás de um discurso daqueles, completamente disparatado, porque é um discurso de vingança, um discurso de ódio”, disse ainda o encenador.

Realmente a leviandade com que se encenam clássicos em Portugal começa a ser confrangedora.

A Lusa continua a citar o encenador que, referindo-se à actriz Maria Rueff, “mais conhecida dos portugueses por papéis cómicos, e que surge aqui como narradora, que guia o público ao longo do espectáculo, afirma-a inspirada “em variadas coisas”. Coisas que ela sabia, e que ninguém lhe explicou, por que o seu desempenho é absolutamente deslumbrante ao lado de tudo o resto.

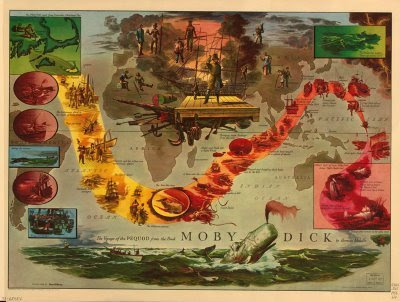

“Moby Dick” é um dos livros sagrados da literatura mundial e um dos mais apaixonantes estudos sobre a condição humana, sobre a obsessão, sobre a vingança, sobre a missão que a si próprio alguém impõe para percurso de uma vida. Depois de uma baleia branca, Moby Dick, lhe ter comido uma perna, o capitão Ahab organiza uma expedição marítima com um único propósito: encontrar e aniquilar Moby Dick. Parte para o mar com uma equipagem de marinheiros, a bordo do navio baleeiro Pequod. Nada o fará demover do seu propósito, nem as tempestades, nem os pedidos de solidariedade de outros comandantes de navios, nem o perigo em que coloca a tripulação, nem os fogos-fátuos, nem os naufrágios, nem os homens ao mar… A sua viagem é em direcção à morte, de Moby Dick, de si próprios, de quem o acompanha, de quem se atravessa no seu caminho. Sobre este tema John Huston fez um filme magnífico. Gregory Peck, que nunca foi genial, era-o aqui.

“Moby Dick” – a partir da obra de Herman Melville; Adaptação: Maria João Cruz; Encenação: António Pires; Cenografia: João Mendes Ribeiro; Figurinos: Luís Mesquita; Desenho de Luz: José Álvaro Correia; Música Original, Sonoplastia e Desenho de Som: Paulo Abelho e João Eleutério; Produção: Ana Bordalo, Joana Bravo e Solange Santos; Produtor: Alexandre Oliveira; Uma co-produção SLTM – Ar de filmes;

Interpretação: Maria Rueff, Miguel Guilherme, Graciano Dias, João Barbosa, José Airosa, Miguel Borges, Milton Lopes, Ricardo Aibéo e Rui Morisson.

São Luiz - Sala Principal, de 18 Jan a 3 Mar; Quinta e Sexta às 21h00; Sábado às 16h00 e às 21h00; Sessões para escolas: Quartas às 11h00 e às 14h30.

sobre este espectáculo veja AQUI

3 comentários:

Ohhhbrigada! Por acaso já acrescentei ao post (antes de ver isto) uma ressalva à Maria, que achava injusto não referir.

Beijo

beijo--------------------te.

Mesmo assim vou tentar ver, mas estava cheia de esperanças. Confesso que estava. Mas como tenho curiosidade em ver a Maria noutro registo, a ver vamos como diz o cego!

Enviar um comentário