segunda-feira, junho 30, 2008

CINEMA: O ACONTECIMENTO

O ACONTECIMENTO

Falemos do fantástico e do terror. Nos anos 30 (nos estúdios da Universal), mesmo até aos anos 60 (nos estúdios da Hammer), o fantástico alimentava-se de mitos maiores, como Frankenstein, Drácula, A Múmia, O Médico e o Monstro, O Homem Lobo, alguns mais. Havia castelos amaldiçoados, casas lúgubres, monstros psicológicos, duplas vidas, interpretações psicanalíticas, eros e tanatos, uma menina entregava uma flor a um monstro à beiro de um lago, um embuçado espetava os dentes num pescoço que deixava escorrer com voluptuosidade uma gota de sangue, um homem de bem em noites de lua cheia uivava como um animal com cio, um médico que salvava vidas de dia, de noite devotava-se às fantasias do seu subconsciente. E o público entregava-se ao deleite deste fantástico fecundo que puxava pelas meninges e, sobretudo, exigia sensibilidade e imaginação. Depois o fantástico transferiu-se para os matadores e os talhos e iniciou a época “gore” da facada funda e do esguicho de sangue contínuo. Não digo que não tenham aparecido obras interessantes, mas o conjunto é fraquinho. Mantiveram-se alguns cultores do género de qualidade, mas a média baixou. Acontece que sempre achei que o melhor fantástico, o melhor terror, o melhor “thriller” não precisa de mostrar tudo, mas sobretudo de sugerir muito. De inquietar, de criar “suspense” (como o mestre Hitchcock sabia fazer como poucos). Não é preciso ver-se a facada, e a outra facada e o sangue a jorrar, e a espirrar para o rosto dos espectadores das primeiras filas. Basta criar muito medo em quem o vê, levantar ondas de preocupação, mas para isso é preciso o filme ser muito bem construído narrativamente (o que raros sabem fazer), ter um sólido argumento, ser inteligente, e manter a inquietação com temas que preocupem o espectador, sem pactuar com os seus gostos mais baixos.

“O Acontecimento” (The Happening), de M. Night Shyamalan, pertence a este pequeno número de filmes que em lugar de manipular o horror causado pelo que se vê, procura explorar o medo e a inquietação provocados pelo desconhecido, o inexplicável, o inlocalizável, o não perceptível. Hitchcock já havia ido por esses terrenos muitas vezes. “Os Pássaros” é um caso exemplar. Uma revolta de pássaros, que se tornam assassinos e se precipitam sobre os transeuntes, põe em alvoroço uma pequena comunidade costeira. No novo filme de Shyamalan (que volta a ser muito criticado depois do excelente “A Senhora do Lago”, também ele injustamente mal recebido) parte de um “acontecimento” inexplicável: numa manhã como todas as outras em Central Parque, em Nova Iorque, o impensável acontece. Uma rabanada de vento, as pessoas imobilizam-se, têm reacções desconcertantes, emitem palavras e sons sem lógica, readquirem depois o movimento, mas para se precipitarem numa auto destruição colectiva. Operários saltam dos últimos andares de arranha-céus em construção e estatelam-se no cimento da avenida, transeuntes deixam-se atropelar, polícias suicidam-se com tiros de revólver, e tudo o mais que a imaginação possa sugerir. Inclusive um rural colocar-se à frente de um potente tractor ou cortador de relva ou um empregado do jardim zoológico imolar-se nas bocas dos leões. Mas nada disto é mais do que sugerido, levemente esboçado. O que fica no ar destes espantosos 40 minutos iniciais (mais ou menos cronometrados), é o clima criado desde as primeiras imagens.

Com meia dúzia de planos, uma banda sonora magnífica, enquadramentos soberbos, um ambiente de perfeito quotidiano onde parece imperar a felicidade de viver é transformado num pesadelo sem explicação e sem fim à vista. Anunciam-se terroristas os ataques (a psicose do 11 de Setembro sempre presente, e como não há-de estar?), mas depois já podem ser experiências governamentais mal sucedidas, um vírus, uma vingança da Natureza ameaçada pela depredação humana, e é por aqui, pela ameaça ambientalista que as motivações são mais fortes: as plantas, agredidas a toda a hora pela maligna convivência com a raça humana, explodem em fúria e libertam uma toxina que leva os humanos à auto-destruição programada. Tudo se resume a uma zona norte-americana, o noroeste, que vê a pandemia avançar dos grandes centros para as pequenas localidades, progredir pelas estradas, planar sobre os campos, até ser difícil encontrar sobreviventes. As autoridades não sabem como reagir, os cientistas não têm respostas, apenas sugestões. As cidades são despovoadas. Na fuga acompanhamos um grupo restrito com o qual nos vamos identificar e partilhar o sofrimento: Elliot Moore(Mark Wahlberg), professor de ciências, Alma (Zooey Deschanel), a mulher, Julian (John Leguizamo), um colega de escola de Elliot, e Jess (Ashlyn Sanchez), a filha de Julian. Partem de comboio de Nova Iorque para Filadélfia, mas são obrigados a parar na Pensilvânia, numa zona rural, sem saberem muito bem o que fazer. Assistem impotentes à morte de todos os que os rodeiam. Um cientista, uma mulher, uma criança – estão encontradas as vítimas do medo por excelência, aqueles com que mais facilmente se identificam as plateias.

M. Night Shyamalan, ao apresentar o seu filme, falou das séries B dos anos 50, de ficção científica, e não perdeu oportunidade para citar “A Terra em Perigo” (Invasion of the Body Snatchers), um clássico assinado por Donald Siegel, em 1956. Com toda a razão. Tanto mais que ambas as obras se identificam com dois períodos da história americana muito semelhantes: os anos 50 atormentados pela guerra-fria e o perigo que viria do ar, discos voadores, extra terrestres, aliens, ameaças sem rosto, e estes anos pós-11 de Setembro de 2001 que remetem para idênticos terrores e ameaças pressentidas de forma semelhante. Mas há ainda um outro factor a acrescentar a este terror que paralisa os humanos: a ameaça ambientalista que é hoje um alarmante sintoma de mal-estar para muita gente.

No caso de “The Happening” tudo se passa sem que apareça uma explicação cabal, como a maioria do público gosta de sentir, antes de sair da sala. O “acontecimento”, como veio, assim se vai, mas volta. Noutro ponto do mundo à sua escolha. A ideia é levar o espectador a pensar que à saída da projecção de “The Happening” pode deparar-se com “o acontecimento”. Ontem, à saída do Monumental, em Lisboa, imaginei uma revolta dos carros, que de um momento para o outro, sem explicação plausível, em lugar de correrem no asfalto das avenidas e ruas, começassem a ter vida própria, atirarem-se uns aos outros e subirem os passeios em perseguição dos peões. Que aconteceria?

É esta inquietação que filmes como este provocam e esta inquietação é saudável, ajuda a prevenir “acontecimentos” inexplicáveis. Liberta a imaginação do espectador, não o leva apaziguado até casa. Mas o público quer a papinha feita e regressar à normalidade do dia a dia sem novas preocupações. Por isso, o irrita filmes que não o tranquilizem, mas o perturbem.

De resto há um percurso muito curioso nesta obra: Shyamalan abre o filme com planos gerais e de conjunto, de Central Parque, de avenidas, e, sem que nunca feche o campo das suas personagens (a não ser nas cenas finais numa casa de campo), todo o filme se passa em campo aberto, e todavia tudo parece caminhar para um beco sem saída, um gueto, uma prisão irremediável, o que pode bem dar o sinal para a compreensão integral deste projecto. O homem está a conduzir-se a si e a todo o planeta para um “huis-clos” donde não haverá fuga possível.

Mas se o filme me parece particularmente interessante e estimulante, o mesmo não quererá dizer que o encontre isento de falhas. Parece-me que arranca muito bem, de forma excepcional, mas quando as personagens centrais se encontram numa encruzilhada de estradas, sem saberem muito bem que fazer, acho que o filme começa a partir daí a pecar pela mesma indefinição. A relação entre Elliot e Alma com algumas justificações sentimentais excessivas não funciona bem, assim como uma desnecessária conversa da televisão com um cientista que procura explicar demasiado o inexplicável. A sensação é a de que Shyamalan se perdeu um pouco na segunda metade da obra e que esta, globalmente, não tem a quase perfeição de alguns outros filmes seus, desde o surpreendente “O Sexto Sentido” (The Sixth Sense, 1999) que levaria, da noite para o dia, o autor à glória, o fabuloso “O Protegido” (Unbreakable, 2000), “Sinais” (Signs, 2002) e os por vezes incompreendidos “A Vila” (The Village, 2004) e “Senhora da Água” (Lady in the Water, 2006).

Como sempre M. Night Shyamalan faz a sua aparição nesta obra. Desta feita ele é a voz de Joey, o amigo de Alma.

O ACONTECIMENTO

O ACONTECIMENTOTítulo original: The Happening

Realização: M. Night Shyamalan (EUA, União indiana, 2008); Argumento: M. Night Shyamalan; Música: James Newton Howard; Fotografia (cor): Tak Fujimoto; Montagem: Conrad Buff; Casting: Douglas Aibel, Stephanie Holbrook; Design de produção: Jeannine Claudia Oppewall; Direcção artística: Anthony Dunne; Decoração: Jay Hart; Guarda-roupa: Betsy Heimann; Maquilhagem: Qodi Armstrong, Tom Denier Jr., Diane Dixon, Diane Heller, Craig Lyman, Clayton Martinez, Donald Mowat; Direcção de produção: Sam Mercer, Gerald Scaife, Lauren Scott; Assistentes de realização: Matthieu Charter, Ali Cherkaoui, Chris DeAngelis, Jeff Habberstad, Tudor Jones, William Lebeda, Marjorie Marramaque, Paviel Raymont, John Rusk; Departamento de arte: John DeMeo, Claire Kirk, Thomas D. Krausz; Som: Tod A. Maitland, Wyatt Sprague, Steven Visscher; Efeitos especiais: Steve Cremin; Efeitos visuais: Amit Dhawal, David Ebner, Katherine Farrar, Grzegorz Jonkajtys, Justine Whitehead; Produção: Barry Mendel, Sam Mercer, Jose L. Rodriguez, John Rusk, M. Night Shyamalan; Companhias de produção: Barry Mendel Productions, Blinding Edge Pictures, Spyglass Entertainment, Twentieth Century-Fox Film Corporation, UTV Motion Pictures, UTV.

Intérpretes: Mark Wahlberg (Elliot Moore), Zooey Deschanel (Alma Moore), John Leguizamo (Julian), Ashlyn Sanchez (Jess), Betty Buckley (Mrs. Jones), Spencer Breslin (Josh), Robert Bailey Jr. (Jared), Frank Collison, Jeremy Strong, Alan Ruck, Victoria Clark, M. Night Shyamalan (Joey), Alison Folland, Kristen Connolly, Cornell Womack, Curtis McClarin, Robert Lenzi, Derege Harding, Kerry O'Malley, Shayna Levine, Stéphane Debac, Cyrille Thouvenin, Babita Hariani, Alicia Taylor, Edward James Hyland, Armand Schultz, Stephen Singer, Sophie Burke, Alex Van Kooy, Charlie Saxton, Kathy Lee Hart, Lisa Furst, Rick Foster, Marc H. Glick, Don Castro, Bill Chemerka, Jann Ellis, Whitney Sugarman, Mary Ellen Driscoll, Greg Wood, Peter Appel, Eoin O'Shea, Michael Quinlan, Lyman Chen, Brian O'Halloran, Megan Mazaika, Rich Chew, Keith Bullard, Joel de la Fuente, Ashley Brimfield, Mara Hobel, James Breen, Carmen Bitonti, Brian Anthony Wilson, Greg Smith, Ukee Washington, John Ottavino, Sid Doherty, Wes Heywood, Nancy Sokerka, Julia Yorks, Bill Shusta, Kirk Penberthy, Alex Craft, Allie Habberstad, Michael Biscardi, Chelsea Connell, Michael Den Dekker, Tony Devon, Robert Fazio, Mark Jacobson, Steven J. Klaszky, Chris McMullin, Susan Moses, Mauricio Ovalle, Eugene Smith, Robert Bizik, Anthony C. Brown, Lee Burkett, Richard Graves, Thomas M. Hagen, Michael J. Kraycik, Roberto Lombardi, Art Lyle, Charles Pendelton, Mark Pricskett, Vincent Riviezzo, Sam Rocco, Christina Sampson, Chuck Schanamann, Jennifer Wiener, etc.

Duração: 91 minutos; Classificação etária: M/ 16 anos; Distribuição em Portugal: Filmes Castello Lopes: Estreia em Portugal: 12 de Junho de 2008; Locais de filmagem: 100 W 18th St, New York City, New York; 30th Street Station - 3001 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania; G-Lodge Diner - 1371 Valley Forge Road, Phoenixville, Pennsylvania; Julia Masterman High School - 1699 Spring Garden Street, Philadelphia, Pennsylvania; Literary Walk, Central Park, Manhattan, New York City, New York; Philadelphia, Pennsylvania; Ridley Creek State Park - 1023 Sycamore Mills Road, Media, Pennsylvania; Rittenhouse Square - 18th and S. Walnut Streets, Philadelphia, Pennsylvania; Route 23/Country Club Road, Phoenixville, Pennsylvania; Unionville, Pennsylvania; Wynnewood, Pennsylvania, todos nos EUA; Paris, França.

domingo, junho 29, 2008

TERTÚLIAS DO FADO E DA INQUIETAÇÃO

Ontem, dia 27 de Junho, aconteceu mais um jantar da associação “Tertúlia do Fado e da Inquietação.” Reúnem-se no Centro de Congressos, ali para os lados de Belém, são jantares que oscilam entre os 70 e os 100 convivas, a intenção é confraternizar, ouvir e cantar uns fados, e convidar para cada repasto (cerca de 4 ou 5 por ano) alguém que fale da sua relação com o fado e o mais que adiante acontecer. Ontem o “convidado especial” fui eu, apresentado pela Mary com entusiasmo de amiga. Lá confessei a minha paixão pelo fado que vem desde os tempos de menino (os meus pais eram apreciadores, ouvia-se muito na telefonia, depois em discos de 78 rotações), citei Amália e Hermínia, falei do fado no cinema português e fui obsequiado, no final, com dois fados da minha predilecção cantados por uma médica de bela voz e emotiva postura, Anabela Paixão, que, se não fosse o facto de ser uma ilustre e indispensável pediatra, eu diria que tinha errado a profissão. Depois cantaram-se fados de Coimbra, nas vozes de Pedro Ramalho, Fernando Coelho Rosa, Manuel Relvas, acompanhados à viola e à guitarra por João Gomes e Alexandre Bateiras, e mais uma vez percebi como é bonito ver despretensiosos amadores exercerem uma arte que amam, e exercitarem-na pelo simples prazer de cantar. É o gosto da fama, segredam alguns. Nada disso. Claro que há o prazer de se fazerem ouvir, mas aqueles não precisam de fama para nada, são médicos, engenheiros, bancários, gestores, delegados de propagando médica, e muito mais, têm ou tiveram carreiras que os satisfizeram e encontram-se para cantar pelo prazer de cantar. Outros espontâneos apareceram antes do caldo verde da uma da manhã.

Ontem, dia 27 de Junho, aconteceu mais um jantar da associação “Tertúlia do Fado e da Inquietação.” Reúnem-se no Centro de Congressos, ali para os lados de Belém, são jantares que oscilam entre os 70 e os 100 convivas, a intenção é confraternizar, ouvir e cantar uns fados, e convidar para cada repasto (cerca de 4 ou 5 por ano) alguém que fale da sua relação com o fado e o mais que adiante acontecer. Ontem o “convidado especial” fui eu, apresentado pela Mary com entusiasmo de amiga. Lá confessei a minha paixão pelo fado que vem desde os tempos de menino (os meus pais eram apreciadores, ouvia-se muito na telefonia, depois em discos de 78 rotações), citei Amália e Hermínia, falei do fado no cinema português e fui obsequiado, no final, com dois fados da minha predilecção cantados por uma médica de bela voz e emotiva postura, Anabela Paixão, que, se não fosse o facto de ser uma ilustre e indispensável pediatra, eu diria que tinha errado a profissão. Depois cantaram-se fados de Coimbra, nas vozes de Pedro Ramalho, Fernando Coelho Rosa, Manuel Relvas, acompanhados à viola e à guitarra por João Gomes e Alexandre Bateiras, e mais uma vez percebi como é bonito ver despretensiosos amadores exercerem uma arte que amam, e exercitarem-na pelo simples prazer de cantar. É o gosto da fama, segredam alguns. Nada disso. Claro que há o prazer de se fazerem ouvir, mas aqueles não precisam de fama para nada, são médicos, engenheiros, bancários, gestores, delegados de propagando médica, e muito mais, têm ou tiveram carreiras que os satisfizeram e encontram-se para cantar pelo prazer de cantar. Outros espontâneos apareceram antes do caldo verde da uma da manhã.Numa sociedade cada vez menos solidária, egoísta, fechando-se cada um em si e em sua casas, sabe bem descobrir comunidades que procuram a comunicação pela comunicação, o diálogo, que falam e ouvem, que procuram a companhia e ainda se ofertam fados uns aos outros, depois do jantar, na medida das suas possibilidades, com vozes cristalinas ou roufenhas. Inscrevi-me como sócio. Lá estarei em próximas tertúlias, a ouvir "convidados especiais".

sábado, junho 28, 2008

NO BRASIL, I

SANTIAGO, de João Moreira Salles

SANTIAGO, de João Moreira Salles

Quando cheguei ao Rio e consultei o roteiro dos cinemas, só estava em exibição “Santiago”, que me apressei a ir ver. Por um capricho da sorte, estava em exibição no auditório da Instituto Moreira Salles, na Gávea. Só à saída da exibição do filme percebi quanto importante era este facto.

Para compreender o filme é preciso enquadrá-lo. Por exemplo: João Moreira Salles é irmão de Walter Salles, Jr. (autor de “Central do Brasil”, por exemplo), Pedro Moreira Salles (actual presidente do Unibanco), e ainda de Fernando Moreira Salles, o mais velho do grupo (editor e ultimamente também cineasta - tem para estreia nos ecrãs do Brasil uma nova longa metragem). Todos são filhos de Walther Moreira Salles, importante empresário, banqueiro e diplomata brasileiro, que foi ministro da Fazenda do Brasil, no governo João Goulart e fundou em 1975 um dos maiores conglomerados financeiros, que passou a chamar-se Unibanco. Mas foi sobretudo como embaixador que se notabilizou, duas vezes em Washington, na década de 1950, onde ganhou a admiração do presidente Juscelino Kubitschek, tendo sido um dos negociadores da dívida externa brasileira, em três ocasiões, nos governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Falecido em 2001, tinha antes criado o Instituto Moreira Salles, uma entidade de assistência à cultura do país. Vivia na casa da Gávea, onde hoje está instalado o Instituto com o seu nome. Foi nessa casa apalaçada que viveram Fernando, Pedro, Walter e João, todos servidos por um mordomo argentino de nome Santiago Badariotti Merlo, homem de uma vivência riquíssima, um verdadeiro aristocrata pelos gostos, pela cultura, pela ambição de estilo de vida, pela sensibilidade.

Durante mais de 50 anos foi escrevendo 30.000 páginas de biografias das grandes famílias aristocratas, desde a Antiguidade Clássica até à actualidade. Páginas que coleccionava religiosamente num armário, agrupadas por temas e devidamente atadas por delicadas fitas. Olhava-as e dizia com um misto de comoção e algum fascínio, “Todos mortos!”

Santiago, mordomo, vivia mergulhado num mundo de sonho, por entre reis e imperadores, opulência e elegância, ia à ópera e ouvia música clássica (vestia smoking em casa para tocar Beethoven ao piano), frequentava exposições, conhecia a melhor literatura, cantava e tocava castanholas nas noites mais calmas do adormecido casarão e tinha o cinema como obsessão e Fred Astaire como figura máxima. Não é de estranhar que João Moreira Salles, e demais ninhada do senhor embaixador, tivesse uma admiração indisfarçável pelo mordomo que os viu crescer. Por isso se compreende também que João, sobretudo ele, o mais documentarista, se tenha lembrado de Santiago, em 1992, para sobre ele fazer um filme. Entrevistou-o, já não na Gávea, mas no pequeno apartamento para onde se mudara quando reformado e, durante cinco dias, recolheu nove horas de depoimento, que deixou adormecer em latas, até que descobriu o que fazer com ele. Muitos anos depois. As entrevistas tinham sido conduzidas por uma amiga, o fotógrafo tinha sido um mestre brasileiro, Walter Carvalho, e a voz off era a do irmão Fernando. Santiago estava perto de completar 80 anos, era frágil e dócil, deixando-se levar pelo antigo patrão (e actual realizador: como são parecidas certas funções!) que lhe perguntava o que queria e o orientava na forma de responder, de colocar a cabeça, de estender as mãos, de desenhar gestos no espaço. Num plano de conjunto, sempre rodeado dos seus objectos, na cozinha, na sala, sentado, em pé, quase sempre de corpo inteiro, a uma distância significativa da câmara, esta junto ao chão a relembrar Ozu, nunca a proximidade do grande plano, do rosto, mas quase sempre o plano de conjunto, Santiago fazendo parte de um cenário, um corpo inteiro, a recuperação de uma memória de menino. João Salles julgava estar a fazer um filme sobre Santiago, seu mordomo, mas estava a fazer um filme sobre ele, João, e a sua relação com Santiago, o mordomo. Só percebeu isso muitos anos depois e então abriu as caixas e regressou ao filme, acabando-o segundo um novo projecto. “Até hoje, foi o único filme que comecei e não terminei”, disse João Salles. Com o apoio dos montadores Eduardo Escorel (um dos mais criativos do Brasil) e Lívia Serpa reorganizou o material, e apresentou-nos uma obra-prima do moderno documentarismo.

Um filme sobre o fascínio de um mordomo pela aristocracia, um filme sobre o deslumbramento de um aristocrata pelo seu mordomo. Um filme de apaziguamento social, de demonstração de como se podem conciliar as classes? Afinal nada disso. João Moreira Salles dá-se conta de que filma o mordomo à distância, que o trata como seu empregado, e isso a câmara regista e disso fala o filme de forma muito discreta, secreta, insidiosa. Tão discreta que o realizador só dá por ela treze anos depois, e resolve tornar visível o invisível, tornar significativo o (aparentemente) insignificante. É o próprio realizador quem o confirma: “Não tinha a noção de que, na verdade, não fiz um filme sobre Santiago, mas sobre a minha relação com ele. Não havia ali uma relação de documentarista e de documentado. Havia uma relação de patrão e mordomo, de, em última instância, chefe e criado. (…) Nas entrevistas, não queria ouvir o que Santiago tinha a me dizer. Queria que ele dissesse o que eu queria ouvir, que ele se parecesse com o Santiago da minha infância, com o meu Santiago. Daí as ordens, os planos repetidos. Essa relação de patrão e empregado é também uma alegoria do que acontece em todo filme, entre o documentarista e o seu objecto. É preciso ter consciência disso, mesmo quando se filma o presidente, a palavra final sempre será de quem está com a câmara na mão.”

O filme transforma-se assim num ensaio sobre a relação de forças, entre chefe e criado, ao mesmo tempo que o é igualmente entre cineasta e intérprete. João Moreira Salles “encena” o seu intérprete, explica-lhe o que pode e não pode fazer (vai ao ponto de Santiago, obviamente homossexual, ir confessar a sua “maldição” e de o realizador, por interposta voz, negar-lhe a palavra, “Isso não Santiago, agora não, isso não interessa!”). Se o realizador não expusesse a metodologia, o filme seria eticamente reprovável. Expondo-a, torna-o um documento sobre a ética do olhar e do filmar.

Mas há muito mais a celebrar neste belíssimo filme, de uma austeridade rigorosa, rodado num preto e branco macerado, interrompido por uma ou outra sequência a cores que o transfiguram. Imagens de felicidade, em família, João, irmãos, pai e mãe na piscina da casa, “home vídeo” dos anos 50, mais adiante uma sequência de um bailado de Fred Astaire e Cyd Charisse, em "A Roda da Fortuna", onde um passeio em Central Park evolui tão naturalmente para a dança como se de um passe de magia se tratasse. Momentos de felicidade e plenitude, de um passado que é somente recordação, mas que o cineasta trata com uma mestria perfeita.

Assim evoluiu o filme, por entre registos sincopados, intercalados por “negros”, durante os quais se ouvem unicamente vozes off, marcado por avanços e retrocessos, por repetições, numa toada que nunca abandona a interrogação, colocando continuamente questões ao espectador e aos próprios responsáveis pelas filmagens. Ao próprio cinema. Um filme que avança, questionando-se, que se distancia do que foca, mesmo quando, como nas imagens iniciais, a câmara se vai aproximando de fotografias de Santiago, iniciando um “outro filme”, que logo se suspende para principiar um outro, que afinal é o mesmo, questionando-se a si mesmo. "Reflexão sobre o material bruto", afirma o cineasta, mas também reflexão sobre o acto de filmar, o acto de montar, o acto de mostrar ou ocultar, o acto de ver o tempo passar (“Se 13 anos se passam, você tem de incorporar a passagem do tempo. Na verdade, o que deu liga para o filme foram os 13 anos que ele ficou parado. Estranho seria se eu fizesse o mesmo filme que queria realizar em 1992. O que mudou no tempo? Mudei eu.”).

Há durante o filme uma outra frase que explica algo do processo criativo desta obra que mostra o outro lado da criação, em cinema, o que fica não dito, não visto, num filme tradicional. ), É uma citação de Werner Herzog: "O mais bonito é o que acontece depois do plano terminar". Quer dizer, o mais bonito é o não visto, o não mostrado, o não ouvido. João Moreira Salles procura ultrapassar o obstáculo, e mostrar algo do que é uso cortar antes do público ter acesso à obra. As hesitações, as repetições, a insatisfação, a insegurança (ficou bem?), o silêncio, os gestos imperfeitos.

Ao sair da sala de projecção, descobrimos que estamos no interior da casa onde tudo se passou, e a magia é completa, o circulo fecha-se, ouve-se Santiago passar e Beethoven ao longe, olham-se as exposições abertas ao público (“A Bahia de Jorge Amado”, magnifica) e sentem-se os fantasmas nos corredores, as castanholas e os gestos, a “maldição” a sobrevoar os espaços, a chegada dos embaixadores, as grandes noites de recepção, e, à beira da piscina, as gargalhadas dos miúdos, o sorriso da mãe, os braços fortes do pai… a memória de Fred Astaire dando a mão a Cyd Charice e ambos a voarem, planando sobre Central Park. Naquele tempo, tudo era perfeito, até ao dia que o Paraíso se perdeu, porque o homem começou a pensar.

sexta-feira, junho 27, 2008

SEGUNDO ANIVERSÁRIO JÁ PASSOU!

Parece que foi a 2 de Junho de 2006 que iniciei este blogue. Fez dois anos há dias, mas nem dei por isso. Lembrei-me ontem, durante uma conversa com amigas e amigos igualmente blogueiras. Foram dois anos de alguma escrita, e muita experiência blogueira, alguma da qual bem dispensava. Mexeriquices, má-língua, dor de cotovelo, invejas, cobardias encapotadas, comentários a torto e a direito até esvaziarem por completo o sentido e a dignidade das palavras, que passam a não querer dizer nada, mediocridade a armar aos cucos, enfim de tudo um pouco por aqui vi e li. Alguns e algumas esquecem a vida para se enterrarem neste terreno da convivência virtual e do falso elogio mútuo, onde se sentem muito bem. Rapapés e água de rosas, galanteios e doces mentiras, quem não gosta. E aqui distribuem-se sem receita médica. É ao gosto do freguês (sobretudo das freguesas que se colocam a jeito, à janela do blogue, vendo-os passar, parar e comentar).

Fiz amizades e desfiz conhecimentos, as amizades, as boas, as que mereceram a pena ficaram, mas fui também descobrindo muitas e excelentes vozes de pessoas que desconhecia e que me passaram a que merecer respeito, amizade e carinho. Há muita gente para quem os blogues são um veículo magnífico para democratizar a opinião. Nunca pensei que fosse diferente. Afinal, os blogues não são mais do que o prolongamento da vida. Aqui se cristaliza o que há de melhor e de pior na vida de todos os dias. Com a vantagem de quem tem cara e coragem escrever o que muito bem quer e entende e responsabilizar-se por isso. O que é muito bom. Os outros, os vermezinhos que atacam escondidos merecem aqui o que merecem lá fora: um completo desprezo.

De resto devo dizer que não perdi a vontade de continuar, apenas às vezes o tempo não permite escrever sobre tudo o que se queria abordar. O blogue funciona como uma espécie de diário pessoal, que se torna público, e através do qual se dialoga com os outros e connosco próprio.

Feitas as contas, há muito mais de positivo do que de negativo na prática de blogar. Mesmo blogando contra a corrente, merece sempre a pena se nos dá prazer.

HOJE, JANTAR NA "TERTÚLIA DO FADO"

A presença aquii de Amália Rodrigues assinala um jantar, hoje, na "Tertúlia do Fado". Convidado, vamos falar do fado no cinema português, e em muito mais, claro. O jantar é, como sempre, na e-FIL, em Belém.

sábado, junho 21, 2008

ADEUS AO EUROPEU

A outra foi a igualmente infeliz decisão do mesmo Luís Filipe Scolari escalar uma equipa de reservas para jogar contra a Suíça. A dinâmica de vitória inverteu-se e o resultado está a vista. Venham-me dizer agora que era preciso fazer descansar a equipa. Pois, viu-se. A Alemanha não descansou nunca, foi crescendo de intensidade de jogo para jogo, teve um dia de folga a menos que Portugal, e foi o que se viu. A Turquia também. Quem joga sempre ao mais alto nível habitua-se. Quem se habitua à ronha, dá no que dá.

Nunca critiquei Scolari. Desagradaram-se quase sempre as críticas, quase sempre injustas, que lhe dirigiram. Até hoje. Na despedida, borrou a pintura. Infelizmente. Mas também não me quero associar aos que agora, que o vêem pelas costas, o enterram cobardemente. Fez coisas boas, outras menos boas, e partiu de forma infeliz. Com ele as esperanças de uma selecção e de um povo. Que mereciam mais.

Escreve F. Beckenbauer, no "Record" de 25 de Junho:

"Vamos aos factos. É tentador, quando já és seguramente o campeão do grupo, fazer o terceiro jogo da primeira fase com urna equipa reserva. Quando os portugueses o fizeram pela primeira vez este Europeu contra a Suíça adverti para que poderiam perder algum ritmo. O resultado é o conhecido. Portugal não encontrou contra a Alemanha a boa forma que havia exibido em jogos anteriores e acabou inesperadamente eliminado.

Adverti também quando a Croácia alinhou com as reservas frente à Polónia. O resultado é conhecido. Contra a Turquia nunca exibiu o mesmo bom futebol dos jogos anteriores e acabou eliminada nos penáltis. Curiosamente, o mesmo vale para a Holanda, que jogou com os suplentes contra a Roménia e caiu frente à Rússia.

Muitos viam já os holandeses como os novos campeões da Europa. £ o que é facto é que eles voltaram a valorizar-se neste Europeu. Exibiram um futebol esplêndido, com jogadas de fantasia e passes diagonais de precisão milimétrica. No entanto, os jovens russos têm ainda mais energia, ainda mais pressão ofensiva. Aliás, a verdadeira cara da Rússia viu-se a primeira vez no terceiro jogo, após cumprida a sanção de Arshavin."

segunda-feira, junho 09, 2008

FAIAL, III

E A SOCIEDADE "AMOR DA PÁTRIA"

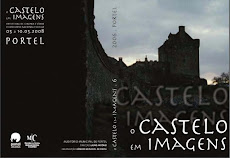

A arquitectura da cidade da Horta, no Faial, não será totalmente surpreendente (porque a influência, em diáspora, do português se nota um pouco por todo o lado), mas é muito característica e, sobretudo, belíssima. Andar simplesmente pelas ruas do Faial é um espectáculo. Cada casa encerra uma história, algumas um mistério, todas um encanto fortíssimo. Da mais humilde à mais trabalhada ou opulenta.A presença de portugueses de posses, que para ali foram por vontade própria ou exilados, ao lado de alemães, holandeses (ou os "flamengos"), ingleses e tantos outros oferecem à ilha, em especial à cidade da Horta, uma configuração admirável.Entre os vários edifícios, frente aos quais tive de parar e olhar com maior detença (e quase todos seriam, e quase todos mereceriam mais do que o olhar passageiro de quem descobre, ou redescobre, o prazer da cidade), um há que merece atenção muito especial.

Trata-se daquele que alberga a Sociedade “Amor da Pátria”, construído, ao que me informa um “Guia do Património Cultural”, entre 1931 e 1934, sob o traço do arquitecto Norte Júnior, obedecendo a toda uma simbologia maçónica que ali explode em magnificência. A Sociedade “Amor da Pátria” foi fundada em 1856, e veio a instalar-se neste edifício em finais da década de 30 do séc. XX. Encontra-se ao fundo da Rua D. Pedro IV, lado a lado com um Império ("Império dos Nobres" ou "Império de Reconhecimento e Beneficência”).A entrada da “Sociedade “Amor da Pátria” é fabulosa, com dois dragoeiros majestosos incrustados na recuada escadaria, existindo na fachada dois brasões em alto-relevo (um da “muy leal” cidade da Horta, outro o escudo de Portugal), aflorando ainda, a toda a volta do edifício, um friso, igualmente em relevo, de hortênsias que, não sendo flores autóctones dos Açores, agora funcionam como seu símbolo maior. O efeito é deslumbrante. No interior abundam os símbolos maçónicos, mas, infelizmente, espero vê-los numa outra oportunidade.

Ficam alguns exemplos desta visita, a merecer atenção redobrada numa próxima viagem:

afinal a "Fredonia", dos Irmãos Marx, existe: assim se chama este edificio

afinal a "Fredonia", dos Irmãos Marx, existe: assim se chama este edificio Secretaria Regional do Ambiente

Secretaria Regional do Ambiente

escola primária

sábado, junho 07, 2008

VAMOS A ELES!

sexta-feira, junho 06, 2008

CINEMATECA PORTUGUESA?

O senhor gosta de fazer ciclos para cem espectadores em Lisboa e ninguém se lembrou nunca de questionar esta característica. O senhor não gosta de emprestar os seus filmes a ninguém, nem em extensões, nem em festivais, nem em ciclos, nem em comemorações. Todos sabem isso, mas tudo continua na paz dos anjos. O senhor gosta de catálogos luxuosos, onde imprimir os seus textos e os trabalhos que os seus empregados coligem para ele. Com o orçamento de um catálogo, poderiam fazer-se dois ou três, mas que importa? O senhor acha que o cinema é uma arte, e esquece que o cinema não é só uma arte, é uma indústria, é um precioso espólio histórico, é uma fonte inesgotável de conhecimento e de ensinamentos, mas nunca o foi para a Cinemateca Portuguesa.

O senhor gosta de se julgar um reizinho que pode por e dispor, até de nomear sucessores e deixar descendência. E a malta aceita. Não se vêem manifestações na rua Barata Salgueiro. O senhor afinal pode dizer as asneiras que quiser, atropelar a História, inventar factos e personagens que está imune. Não se contraria um Prémio Pessoa. Quando se tenta repor a verdade dos factos e se escreve para um jornal e se pede publicação, se a pessoa visada for o senhor, nada a fazer. O texto cai no esquecimento e o senhor não será incomodado. Não se publica nem se dá qualquer explicação para o facto.

Há factos que concedo: o senhor escreve bem e tem, normalmente, bom gosto. Mas não são essas as características essenciais para dirigir uma Cinemateca. Numa Cinemateca não se exige bom gosto, exige-se competência histórica, exige-se igualdade de tratamento, exige-se isenção, exige-se um respeito idêntico por todos, para lá que qualquer “questão” de gosto pessoal. Exige-se que uma Cinemateca Portuguesa esteja ao serviço de todos quantos a sustentam. Que somos nós todos, portugueses, e não o grupinho de amigos fixes que se reúne para ver as obras que o mestre sanciona.

Exige-se mais. Exige-se alguém que percebe que o cinema não parou no tempo. Que a única maneira de ver filmes não é numa sala de cinema, onde corre uma película de 35 milímetros. Por muito que lhe custe, o cinema muda, como tudo na vida. É vergonhoso que a Cinemateca Portuguesa não tenha ainda colocado à disposição do público DVDs com clássicos do Cinema Português. Não há um único filme mudo à disposição do espectador, das escolas, das universidades. Deveria ser uma tarefa da Cinemateca. Todas as congéneres no mundo o fazem. Em Portugal, o cinema é para ver em sala, em 35 milímetros, e fundamentalmente na salinha da Barata Salgueiro.

Será que algo vai mudar?

CINEMA: O SABOR DO AMOR

O SABOR DO AMOR

O SABOR DO AMOR

Os primeiros vinte minutos do filme centram-se num café de esquina numa rua de Nova Iorque, onde o jovem proprietário, Jeremy (Jude Law) encontra, numa noite de rotina vazia, uma rapariga em crise emocional, Elizabeth (Norah Jones). A relação desta com alguém falhara, ele partira, ela ficara, com as chaves de um apartamento na mão e o coração desfeito. As chaves esquece-as no bar, o coração leva-o consigo por meses, estrada fora. As chaves ficam ao lado de muitas outras esquecidas, num frasco de “perdidos e achados”, de amores esquecidos, de apartamentos abandonados, de sonhos desfeitos. Mas nunca se sabe se se deve, ou não, deitar fora uma chave, como afirma Jeremy. “Quando se deita fora uma chave, nunca mais se pode abrir aquela porta.” O drama que vive Elizabeth é, de certa maneira, o drama que vive Jeremy, que também acaba de assistir a uma separação dolorosa. Para tudo se assemelhar a espelhos que se reflectem uns nos outros, se Elizabeth é interpretada por Norah Jones, cantora, Katya, a ex-namorada de Jeremy, é Cat Power, cantora, ainda que aqui apresentada sob o seu verdadeiro nome, Chan Marshall.

Muito pouco sabemos das razões dos sofrimentos. Nem interessa. Basta olhar as chaves perdidas e os olhos chorosos para se sentir a solidão de uns e o sofrimento de outros. Isso chega a Wong Kar Way. Como quase sempre nos filmes deste cineasta, é noite. Passam comboios em carris de alta velocidade, há néons e muitas palavras escritas nos vidros do café, há cores garridas e sentimentos intensos, há ruas encharcadas de água que reflecte luzes e sons de uma vida agitada e tumultuosa que está para lá dos limites do plano. Há rostos enquadrados de forma a ler-se a textura da pele, há uma câmara que regista, do alto da porta do café, todos os movimentos dos clientes, e até os beijos roubados em momentos de relaxe, ou de íntima aproximação. Há o cinema de Hong Kar Wai por terras americanas, carros e avenidas, restaurantes de fast food, bares, o jogo, Las Vegas, par ou impar, a companhia ou a solidão, ganhar e perder. Guardar a chave para entrar de novo aquela porta, ou …?

Wong Kar Wai sempre foi um autor de intensos amores, carnais, voluptuosos, ardentes, interpretados por mulheres sensuais vestidas da cor do desejo, e de um certo desencanto das relações. Que morrem. Que se destroem lentamente. Que fenece, como tudo na vida. Mas em “My Blueberry Nights” o seu cepticismo parece dar lugar a algum optimismo. Elizabeth vai percorrer uma longa estrada, 300 dias de viagem, milhares de quilómetros, trabalhar de dia num restaurante, à noite num bar, ambos em Memphis, amealhando dólares para comprar um carro, e olhando em redor, vendo o amor e o desamor, a vida e a morte, o desinteresse e o ciúme que passam à frente dos balcões que serve, e se cristalizam na fabulosa história de uma fulgurante casal de actores, David Strathairn, o polícia de giro que se recusa a aceitar que a mulher, Rachel Weisz, o abandonou de vez. Este episódio é dos momentos mais conseguidos desta obra, sobretudo pelo que carrega de dramatismo e tragédia, tonalidades que Wong Kar Wai maneja com extrema contenção e rigor. Elizabeth vai continuando a sua iniciação e o esquecimento do amor antigo, enquanto vai escrevendo postais sem remetente, ao seu ocasional amigo do café de Nova Iorque que incessantemente a tenta localizar, nem que para tanto tenha de telefonar a 90 bares de Memphis e redondezas. Sem resultados práticos. Mas igualmente sem desistir.

Elizabeth segue para o Nevada, onde se emprega num casino, onde encontra a loura Leslie (Natalie Portman) que joga desde criança, que aposta forte no tudo ou nada, que julga que valete é o numero que vem a seguir a 10, que não acredita em ninguém, aprendeu a apostar sozinha, mas acaba por ter de contar com Elizabeth para recuperar a esperança. Dirá que teve “de aprender a viver não acreditando em ninguém”, para concluir: “Ainda bem que falhei”. Elizabeth não sabia ficar no mesmo lugar, mas Jeremy tinha essa máxima, “Não saias do teu lugar, para que te encontrem”. Assim foi, 300 dias depois, a tarte de mirtilo estava no balcão, pronta a ser comida, tal como outrora acontecera, numa noite que terminara num beijo furtivo, visto e revisto até a fita da cassete desaparecer sob o efeito da erosão. Da erosão da espera. Da erosão do amor. Da erosão de um passado, de que se libertam, em direcção a um futuro que tudo permite.

A escolha de Norah Jones para protagonista parece-me certa, sem ser brilhante. Não acredito que possa vir a interpretar muitos outros papéis, diferente deste, mas esta figura de uma mulher dorida e frágil, mas resoluta, julgo-a bem conseguida, sem deslumbrar. Brilhantes são David Strathairn, Rachel Weisz, Natalie Portman ou Jude Law. Brilhante é a banda sonora, a fotografia e a montagem que, na voragem do tempo e dos espaços percorridos, deixa entrever rostos humanos que sofrem e esperam algum amor da vida. È pouco? Julgo que é tudo. O resto, são as formas mais ou menos evidentes e eficazes de se atingir a felicidade. Ou de a perseguir, com esperança. Esquecendo chaves, se necessário for, mas tendo sempre alguma nova porta para abrir. Os estando “aqui”, se acaso alguém nos quiser encontrar. Afinal o amor pode ter muitos sabores e haverá sempre muitas formas de saborear a tarte de mirtilo, aquela que nunca ninguém faz esgotar no café de Jeremy.

MY BLUEBERRY NIGHTS - O SABOR DO AMOR

MY BLUEBERRY NIGHTS - O SABOR DO AMORTítulo original: My Blueberry Nights

Realização: Kar Wai Wong (Hong Kong, China, França, EUA, 2007); Argumento: Kar Wai Wong, Lawrence Block, segundo história de Kar Wai Wong; Música: Ry Cooder; Fotografia (cor): Darius Khondji; Montagem: William Chang; Casting: Avy Kaufman; Design de Produção: William Chang; Direcção artística: Judy Rhee; Guarda-roupa: Sharon Globerson; Maquilhagem: Janice Byrd, Sandy Jo Johnston, Persefone Karakosta, Mandy Lyons, Nuria Sitja; Direcção de Produção: Kim Surowicz, Pamela Thur; Assistentes de realização: H.H. Cooper, Cary Jones, Jamie Sheridan, Peter Thorell, Xan Valan; Departamento de arte: Katya Blumenberg, Sheila Bock, Jackie Glisson, Laurel Kolsby, Thomas Machan, Leann Murphy, Jane Shirkes, Rodney Sterbenz; Som: Michael Baird, Michael Feuser, Claude Letessier; Efeitos Especiais: Lisa Reynolds, Bob Shelley; Efeitos visuais: Nicholas Kay; Produção: Stéphane Kooshmanian, Jean-Louis Piel, Pamela Thur, Jacky Pang Yee Wah, Wang Wei, Kar Wai Wong; Companhias de produção: Block 2 Pictures, Jet Tone Production, Lou Yi Ltd., Studio Canal.

Intérpretes: Jude Law (Jeremy), Norah Jones (Elizabeth), Rachel Weisz (Sue Lynne Copeland), David Strathairn (policia Arnie Copeland), Natalie Portman (Leslie), Chad R. Davis (amigo de Elizabeth), Katya Blumenberg (rapariga, amiga de Jeremy), John Malloy (dono do bar), Demetrius Butler (freguês), Frankie Faison (Travis), Adriane Lenox (Sandy), Benjamin Kanes (Randy), Cat Power (Katya), Michael Hartnett, Michael May (Aloha), Jesse Garon (jogador de poker), Sam Hill, Tracy Elizabeth Blackwell, Michael Delano (Cowboy), Audrei Kairen jogador de poker), Bill Hollis, C. Clayton Blackwell, Hector A. Leguillow, Nate Bynum (Harlan), Naseera Lewis, Kenon Walker, Jan Falk, Laurie Johnson, Donald Meyers, etc.

Duração: 90 minutos; Classificação etária: M/12 anos; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Data de estreia:1 de Maio de 2008 (Portugal); Locais de Filmagem: Caliente, Ely, Las Vegas, McGill, Nevada; Los Angeles, Califórnia; Memphis, Tennessee; New York City, New York (EUA).

quarta-feira, junho 04, 2008

FAIAL, II

A MULHER DE PORTO PIM

A MULHER DE PORTO PIMAnos depois, visitei o Faial, e descobri o verdadeiro Porto Pim. Não tinha levado comigo o livro, mas de regresso a Lisboa, rebusquei na incongruente biblioteca até descobrir o tímido volume, e a história de Tabucchi teve um outro sabor. Apaixonei-me mesmo por ela. Comecei a sonhar fazer dele um filme. Não uma longa-metragem, não, mas uma curta de vinte ou trinta minutos, curta como o conto, mas densa e trágica como as palavras no-lo restituem. Percebi ao relê-lo, depois de conhecer o cenário natural, que o conto era muito melhor do que pressentira de início. Tabucchi tinha tido a percepção plena da magia do lugar e nele tinha inscrito uma daquelas histórias mágicas que transformam um lugar num mito. Mas só se descobre isso, lendo o conto e “estando” fisicamente no local. Hoje não se vai à Horta sem se visitar Porto Pim. E não se passa por ali sem se evocar Tabucchi.

É uma baía de águas claras, que tem na memória noites de pesadelo na caça à baleia e que recolhe no fundo do mar o vermelho vivo do sangue de baleias e de pescadores, que guarda destroços de outras eras, que deixa passar a aragem quente de fins de tarde na fina areia da praia ou nas esplanadas de tabernas e cafés que a rodeiam.

Ao lado, transformada em museu, conserva a última “fábrica de baleia”, cuja existência e história resguardada o “Patrão Manel” zelosamente vai contando aos visitantes com o olhar azul de uma nostalgia compreensiva para com os tempos modernos. Vemos as fotos, e nelas como que se trancava o cachalote, se matava e se rebocava a baleia em botes ou baleeiras de cerca de doze metros de comprido por dois de largo (quando as baleias oscilavam entre os quinze e os dezoito, por vezes atingindo os vinte e dois metros de comprimento). Vemos e sentimos a carne da baleia a ser cozida, ser espremida pela maquinaria, ser transformada em farinha, o óleo a escorrer, a alimentar uma população pobre e dorida, que retirava do mar quase todo o sustento.

Vemos lá em cima, no Monte da Guia, em noites de bonança ou tempestade, nas coloridas palavras do Patrão Manel, o vigia a perscrutar o horizonte, em busca de um qualquer jacto de água que denunciasse a presença de uma baleia ou de um grupo delas, ouvimos o foguete a estalejar no ar, vemos os pescadores, alertados, a reunirem-se para se lançarem ao mar na perseguição de uma presa vital, o arpão que voa em direcção à vitima desejada, a lâmina a enterrar-se na carne, a baleia a mergulhar até ao fundo do oceano, a baleeira cá em cima à espera do regresso do animal ferido, que vem à tona da água respirar e ganhar fôlego, e ser novamente arpoado, uma e outra vez, e mais ainda, até doer as mãos e os dedos ficarem em ferida, e assiste-se às tentativas da presa para se libertar das cordas que a tolhem, a resistência cada vez menor, mais rarefeita, a perca das forças, a entrega à faca até sentir já a carne retalhada, o sangue a explodir em jactos e a tingir o oceano, e a baleia ainda viva, a respirar na areia da praia, com os costados golpeados, a pele metalizada, a carne rubra, o sangue, as vísceras a descoberto, o âmbar escondido no interior dos intestinos, os ossos a esfarelarem-se no mecanismo triturador… A gesta trágica e violenta de uma caçada que foi legalmente extinta por decreto em 1984, mas que ainda hoje se pratica nalguns países. Furtivamente. A fábrica do Faial fechou, porém, dez anos antes, em 1974.

Vemos lá em cima, no Monte da Guia, em noites de bonança ou tempestade, nas coloridas palavras do Patrão Manel, o vigia a perscrutar o horizonte, em busca de um qualquer jacto de água que denunciasse a presença de uma baleia ou de um grupo delas, ouvimos o foguete a estalejar no ar, vemos os pescadores, alertados, a reunirem-se para se lançarem ao mar na perseguição de uma presa vital, o arpão que voa em direcção à vitima desejada, a lâmina a enterrar-se na carne, a baleia a mergulhar até ao fundo do oceano, a baleeira cá em cima à espera do regresso do animal ferido, que vem à tona da água respirar e ganhar fôlego, e ser novamente arpoado, uma e outra vez, e mais ainda, até doer as mãos e os dedos ficarem em ferida, e assiste-se às tentativas da presa para se libertar das cordas que a tolhem, a resistência cada vez menor, mais rarefeita, a perca das forças, a entrega à faca até sentir já a carne retalhada, o sangue a explodir em jactos e a tingir o oceano, e a baleia ainda viva, a respirar na areia da praia, com os costados golpeados, a pele metalizada, a carne rubra, o sangue, as vísceras a descoberto, o âmbar escondido no interior dos intestinos, os ossos a esfarelarem-se no mecanismo triturador… A gesta trágica e violenta de uma caçada que foi legalmente extinta por decreto em 1984, mas que ainda hoje se pratica nalguns países. Furtivamente. A fábrica do Faial fechou, porém, dez anos antes, em 1974.Nesta baía lutou-se, sofreu-se, amou-se, e houve mesmo uma mulher que ouviu um antigo pescador cantar numa voz de menino, como outrora cantara às moreias e as trazia ao engodo para a morte. Desta feita o pescador cantou, e uma mulher que provocava os seus desejos numa taberna do porto, abriu-lhe a porta de casa, deixou-o entrar e, encostada ao varandim da janela, deixou-se amar. Promessas que não cumpriria. Mais tarde, seria baleia arpoada ou moreia assassinada. Diz no final o pescador: “Só numa coisa não me tinha mentido, descobri-o no processo. Chamava-se mesmo Yeborath. Se isso pode ter importância. “

Por aqui passou a magia de mulheres fatais, de Casablanca ou Gilda.

Uns amigos do Cine Clube da Horta emprestaram-se, para ver no portátil, num quarto de hotel que acordava ao som de um galo insistente, o dvd de “Dama de Porto Pim” (2), uma realização do espanhol José Antonio Salgot, sobre o conto de Tabucchi. Emma Suárez (Lucía), Antonio Resines (Español) e Sergio Peris-Mencheta (Lucas) são os protagonistas desta tragédia cinematográfica que não tem ponta por onde pegar, a começar desde logo pelo desperdício de uma história que só pode mesmo ser filmada em Porto Pim, no Faial, e que o desinspirado realizador transladou para uma inexpressiva Tazones, nas Astúrias, o que retira qualquer ressonância mágica a esta fabulosa história de cantores-pescadores de moreias, de baleias e de mulheres, por onde perpassa um tom de destino que se cumpre, guiado pelo olhar cativante de um misterioso rosto feminino. O que fica não é nada de tão provável suculenta ementa.

No interior da Taberna do Pim (que quer dizer “abrigo” em flamengo), com a porta aberta sobre a baía, imagino a São José Lapa no papel da fatal desconhecida que destroça corações, vestida de branco, e o Rogério Samora no pescador que troca a caça à baleia por cantigas de amor numa taberna do porto, o “Bote”. E revejo a cena do encontro inicial. Ele olha-a e sente-se perdido. “Dei-lhe os bons-dias e perguntei-lhe em que podia ser-lhe útil. Indicou-me a mala que estava a seus pés. Leva-a ao “Bote”, disse-me na minha língua. O “Bote” não é um lugar para senhoras, disse eu. Eu não sou uma senhora, respondeu, sou a nova patroa. “

Situação digna de um clássico de culto. A mulher de porto Pim. A magia de porto Pim. Cai a noite. Corta!

(1) “Donna di Porto Pim” saiu em Itália em 1983. António Tabucci, italiano de Vecchiano (localidade perto de Pisa), nascido em 1943, era então director do Instituto Italiano di Cultura em Lisboa. Depois passou a professor de Literatura Portuguesa na Universidade de Génova, e continua a ser um escritor muito bem recebido pelos portugueses, que dele conhecem a obra de ficcionista, onde se destacam, para lá de “A Mulher de Porto Pim”, “Notturno Indiano” (Nocturno Indiano, 1984), “Piccoli Equivoci Senza Importanza” (Pequenos Equívocos sem Importância, 1985), “Il Filo dell' Orizzonte” (O Fio do Horizonte, 1986), excelente adaptação ao cinema por Fernando Lopes, “I Volatili del Beato Angélico” (Os Voláteis do Beato Angélico, 1987), “I Dialoghi Mancati” (Chamam ao Telefone o Senhor Pirandello, 1988), “L'Angelo Nero” (O Anjo Negro, 1991), “Requiem: un'Allucinazione” (Requiem, 1992), “Sogni di Sogni” (Sonhos de Sonhos, 1992), “Sostiene Pereira” (Afirma Pereira, 1994), que deu também origem a um filme homónimo, realizado por Roberto Faenza, com Marcello Mastroianni, e igualmente rodado em Portugal, “Gli Ultimi Tre Giorni di Fernando Pessoa” (Os Três Últimos Dias de Fernando Pessoa, 1994) ou “La Testa Perduta di Damasceno Monteiro” (A Cabeça Perdida de Damasceno Monteiro, 1997) ou “La Gastrite di Platone” (1998), “Marconi, se Ben mi Ricordo” (1997), “Si sta facendo sempre più tardi. Romanzo in forma di lettere” (2001), “Tristano muore. Una vita” (2004).

Apaixonado por Portugal, crítico e tradutor italiano de Fernando Pessoa. Tabucchi apaixona-se pela poesia de Pessoa nos anos 60, ainda na Sorbona, e no regresso a Itália frequenta aulas de português para melhor perceber melhor o poeta. Sobre Pessoa escreveu obra variada, para lá de ensaios: “Pessoana mínima” (1987), “Un baule pieno di gente. Scritti su Fernando Pessoa” (1990), (1994), “Dove va il romanzo” (1995, essay), “Carlos Gumpert, Conversaciones con Antonio Tabucchi” (1995), L'Automobile, la Nostalgie et l'Infini” (1998), “Gli Zingari e il Rinascimento” (1999), “Ena poukamiso gemato likedes (Una camicia piena di macchie. Conversazioni di A.T. con Anteos Chrysostomidis”, 1999), “Autobiografie altrui. Poetiche a posteriori” (2003), etc.

(2) Titulo original: Dama de Porto Pim

(2) Titulo original: Dama de Porto PimRealização: José Antonio Salgot (Espanha, 2001); Argumento: Jacobo López-Vilasaló, José Antonio Salgot, segundo conto de António Tabucchi; Música: Mario de Benito; Fotografia (Cor): Javier G. Salmones; Montagem: José María Biurrún; Casting: Julio Gavilanes; Design de produção: Gil Parrondo; Guarda-roupa: Gumersindo Andrés; Maquilhagem: Cristóbal Criado, Viuda de Ruiz; Direcção de produção: Salvador Ginés; Departamento de arte: Jose Antonio Mateos; Som: Jorge Lerner, José Nogueira; Efeitos visuais: El Khadir Palomo Yusef; Produção: Eduardo Campoy, Juan Gona; Companhias de produção: Creativos Asociados de Radio y Televisión, Gonafilm S.L.;

Intérpretes: Emma Suárez (Lucía), Antonio Resines (Español), Sergio Peris-Mencheta (Lucas), José Manuel Cervino (Eduino), Ismael Martínez (Miguel), May Heatherly (Mrs. Burnes), Armando del Río (Hans), Olegar Fedoro (Pierre), Bea Segura (Maria), Oriana Bonet (Mercedes), Denis Rafter (Mr. Perrin), Maite Blasco (Madame Perrin), José Antonio Izaguirre, Xavier Sandoval, Patricia Mendy, Pep Guinyol, Teresa del Olmo, etc.

Duração: 90 minutos, Estreia em Espanha: 9 de Novembro de 2001; Locais de filmagem: Tazones, Astúrias, Espanha.