DUAS IRMÃS, UM REI

DUAS IRMÃS, UM REI

“Duas Irmãs, Um Rei” (The Other Boleyn Girl), de Justin Chadwick, retirado de um romance histórico da autoria de Philippa Gregory, Não é efectivamente uma obra-prima da mais recente cinematografia inglesa, mas também anda longe de ser uma obra tão inferior como alguns nos querem fazer crer, sob a designação crítica (de “má critica” entenda-se) do labelo “produção televisiva da BBC”. Ora procurar denegrir uma obra de cinema dizendo que ela tem tudo o que caracteriza a produção corrente da BBC não me parece muito justo, por várias razões. A primeira é que a BBC, apesar de ser televisão, faz muito bons programas, alguns deles estreados inicialmente o cinema e só depois passados no pequeno écran. Depois, porque muitas vezes o que acusam certos filmes de mais não serem do que telefilmes da BBC, depois vão enaltecer alguns produtos da mesma BBC por comparação (neste caso, fala-se muito da série “Os Tudors” que, sim senhor!, é bem interessante, mas nalguns aspectos fica abaixo deste filme de Justin Chadwick, ele próprio um experimentado realizador da BBC que ganhou diversos importantes prémios com séries aí dirigidas).

Ora bem, vejamos atentamente este filme. Desde logo há que sublinhar alguns aspectos verdadeiramente notáveis: o guarda-roupa, com a assinatura de Sandy Powell (que já conta com Oscars e demais prémios no activo), é verdadeiramente assombroso. Raras vezes vimos no cinema um guarda-roupa com tal qualidade e requinte, de uma sumptuosidade e um bom gosto magníficos. Sem ostentação, apenas com a marca de um talento admirável. Para ver este guarda-roupa vale a pena ver o filme, tanto mais que a direcção artística é também toda ela de grande talento, desde os cenários aos adereços. Digamos que a fotografia em HD, recusando o bonitinho e procurando uma densidade de atmosfera que por vezes roça a obscuridade, concorre para o bom desempenho visual da obra. Entra-se então na realização, que é a forma de organizar narrativamente todos estes elementos, e aí haverá que ressaltar uma certa desigualdade de tratamente que por vezes põe em causa o bom desempenho global do filme. O filme procura ter uma certa intencionalidade de escrita, jogando com panorâmicas laterais e enquadramentos á distância (através de portas ou janelas que se entreabrem, ou através de movimentos de câmara que vão descobrindo fragmentos de uma situação), colocando o espectador na posição daquele que descobre algo, que espia ou surpreende algo de intimo ou privado. Digamos que é uma forma de penetrar nos segredos de alcova de um período histórico que, por ser de interesse público (e de que maneira!), deixou de ser privado para se justificar que sobre ele se lance o olhar da História.

Na verdade, e mesmo tendo em conta algumas “liberdades poéticas” que julgo tanto o livro (que não li) como o filme comentem, esta história das irmãs Bolena tem mesmo muito que se lhe diga, sob diversos pontos de vistas. Para os velhos do Restelo que insistem que o mundo vai caminhando para pior, é bom que se lhes recorde episódios edificantes como este que se passou na (dizem!) fleumática Inglaterra, onde um rei, de libido congestionado, e todo poderoso na sua governação, põe em causa o destino de uma nação, para satisfazer caprichos de menino mimado. O rei é Henrique VIII, cuja fama já vem de longe, casado com Catarina de Aragão, rainha que lhe deu vários varões que não sobreviveram, e depois definhou num convento. Entretanto, sob o pretexto da Inglaterra precisar de um herdeiro varão, amantizou-se com Maria Bolena, que era casada, mas que foi oferecida por pai, tio e marido, para a família progredir na vida e subir na hierarquia social. Como a Maria não foi além de uma menina, Henriqe VIII voltou-se para a irmã desta, Ana também Bolena, mulher pragmática e intriguista que não precisou sequer do impulso da família (que lho deu, obviamente, e em coro) para se colocar sob o régio dorso do monarca. Mas com Ana as coisas fiavam mais fino, e ela só se entregou de alma e coração ao prazer do rei, depois deste se ter divorciado de Catarina de Aragão, e de ter casado consigo. Ana era mulher de moralidade irrepresentável: podia passar por cima de legitimas esposas e atraiçoar irmãs a quem pede depois sacrifícios extremos, mas não se entrega nas mãos do amante, a não ser casada. Sai a todos o tiro pela culatra e ninguém fica bem neste retrato de época: Ana e o irmão, que são acusados de cometer incesto, para assegurar um herdeiro a Henrique VIII, acabam de cabeça decepada. O rei não consegue um varão para a sucessão e terá de se contentar com uma mulher, a filha de Maria Bolena, que será coroada Elizabeth, conhecida por “a rainha virgem” (não há fome que não dê em fartura, ou o inverso!), e a família dos Bolena acaba os dias na pior das desditas. Quem tudo quer, tudo perde, e nestes tempos de absolutismo despótico, o rei fazia o que queria e ainda lhe sobrava tempo para cortar relações com Roma e o Papa, por este não lhe dar o divórcio pretendido. Assim passou a Inglaterra ao Protestantismo. È evidente que nem tudo terá sido tão simples quanto o filme deixa antever, há outras razões (recontidas) para a Inglaterra se ter afastado de Roma e criar a sua própria Igreja, mas o filme, apesar de um pouco primária na sua análise romanesca da História, abeira-se de alguns aspectos curiosos que sabe bem recordar. Tanto mais que o argumentista que adaptou ao cinema o romance de Philippa Gregory, chama-se Peter Morgan e assinara um belíssimo argumento real não há muito tempo. Fora ele que escrevera “A Rainha”, de Stephens Frears, sobre a actual Rainha de Inglaterra e as suas relações politicas dom o primeiro-ministro Tony Blair. Excelente retrato da monarquia, com algum olhar de simpatia para com a casa real, o que desta vez não acontece de forma nenhuma – o olhar é do mais radical menosprezo, dada a manipulação, a hipocrisia, a intriga rasteira, a ambição mesquinha, o despotismo feroz que tresanda de toda esta história.

As duas irmãs são interpretadas por duas actrizes em alta: Ana (soberbamente encarnada por Natalie Portman) e Maria (uma Scarlett Johansson algo em baixo de forma, num papel de boa menina que lhe não vai muito bem). Eric Bana mais uma vez não convence, num Henrique VIII um pouco enjoativo. O restante elenco é eficaz. Resumindo: filme desigual, mas interessante como referência para debate posterior, a merecer ser recordado lá para fins de Fevereiro próximo, pois não acredito que lhe fuja a nomeação (nem o Óscar) para melhor guarda-roupa, pelo menos.

DUAS IRMÃS, UM REI

DUAS IRMÃS, UM REI

Título original: The Other Boleyn Girl

Realização: Justin Chadwick (Inglaterra, França, Canadá, 2008); Argumento: Peter Morgan, segundo romance de Philippa Gregory; Música: Paul Cantelon; Fotografia (cor): Kieran McGuigan; Montagem: Paul Knight, Carol Littleton; Casting: Karen Lindsay-Stewart; Design de produção: John Paul Kelly; Direcção artística: David Allday, Matthew Gray, Emma MacDevitt; Decoração: Sara Wan; Guarda-roupa: Sandy Powell; Maquilhagem: Paul Gooch, Ivana Primorac, Nikita Era, Heba Thorisdottir; Direcção de produção: Tania Windsor Blunden, Mally Chung, Rachel Neale; Assistentes de realização: Paul Bennett, Paul Mindel, Alex Oakley, Samar Pollitt, Deborah Saban; Departamento de arte: Remo Tozzi; Som: Julian Slater; Efeitos Especiais: Stuart Brisdon, Paul Clancy, Mark Haddenham; Efeitos Visuais: Lucy Ainsworth-Taylor, Angela Barson; Produção: Mark Cooper, Alison Owen, Jane Robertson, Scott Rudin, Faye Ward; Companhias de Produção: BBC Films, Focus Features, Relativity Media, Ruby Films, Scott Rudin Productions;

Intérpretes: Natalie Portman (Anne Boleyn), Scarlett Johansson (Mary Boleyn), Eric Bana (Henry Tudor), Jim Sturgess (George Boleyn), Mark Rylance (Sir Thomas Boleyn), Kristin Scott Thomas (Lady Elizabeth Boleyn), David Morrissey (Thomas Howard - Duke of Norfolk), Benedict Cumberbatch (William Carey), Oliver Coleman (Henry Percy), Ana Torrent (Katherine of Aragon), Eddie Redmayne (William Stafford), Tom Cox, Michael Smiley, Montserrat Roig de Puig, Juno Temple (Jane Parker), Iain Mitchell (Thomas Cromwell), Andrew Garfield (Francis Weston), Lewis Jones, Corinne Galloway (Jane Seymour), Alfie Allen, Tiffany Freisberg, Bill Wallis, Joanna Scanlan, Brodie Judge, Oscar Negus, Maisie Smith, Daisy Doidge-Hill, Kizzy Fassett, Finton Reilly, Emma Noakes, Poppy Hurst, Constance Stride, Rebecca Grant, etc.

Duração: 115 minutos; Classificação etária: M/ 12 anos; Distribuição em Portugal: Lusomundo Audiovisuais (cinema e DVD); Locais de filmagem: Bath, Somerset, England, Inglaterra; Data de estreia: 6 de Março de 2008 (Portugal)

História: 50 anos da campanha de Humberto Delgado

História: 50 anos da campanha de Humberto Delgado

Este é também o retrato de uma América de violência traumatizante, desconhecida, perturbante, que é atravessada primeiro pelas palavras secas e austeras de Cormac McCarthy neste romance, nervoso, agressivo, provocador, estimulante que nos recoloca na melhor tradição da literatura norte-americana. Hemingway, sim, pela aridez dos diálogos, pela poesia dos cenários, Falkneur, sem dúvida, pela descrição das paixões e das paisagens, mas também um pouco da violência ingénua de uns “Ratos e Homens”, mas reciclada para novos continentes de um total desencanto. Depois há quem fale de escritores actuais, como Don Delillo, Philip Roth ou Thomas Pynchon, é possível, sobretudo no retrato de uma sociedade doente, dada num registo sincopado, que mostra as aparências e deixa as chagas soterradas, à espera que o leitor as descubra por si só. Terríveis os tempos que geram obras como esta, de um cinzento pesado, de um ar poluído pelo desespero, de uma humanidade desgarrada e à deriva.

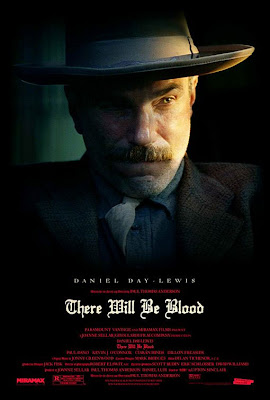

Este é também o retrato de uma América de violência traumatizante, desconhecida, perturbante, que é atravessada primeiro pelas palavras secas e austeras de Cormac McCarthy neste romance, nervoso, agressivo, provocador, estimulante que nos recoloca na melhor tradição da literatura norte-americana. Hemingway, sim, pela aridez dos diálogos, pela poesia dos cenários, Falkneur, sem dúvida, pela descrição das paixões e das paisagens, mas também um pouco da violência ingénua de uns “Ratos e Homens”, mas reciclada para novos continentes de um total desencanto. Depois há quem fale de escritores actuais, como Don Delillo, Philip Roth ou Thomas Pynchon, é possível, sobretudo no retrato de uma sociedade doente, dada num registo sincopado, que mostra as aparências e deixa as chagas soterradas, à espera que o leitor as descubra por si só. Terríveis os tempos que geram obras como esta, de um cinzento pesado, de um ar poluído pelo desespero, de uma humanidade desgarrada e à deriva. Acompanhando o percurso do livro quase a par e passo, apenas saltando aqui e ali um ou outro episódio e elidindo quase todos os solilóquios do velho xerife (o que acaba por empobrecer o filme, dado que é desse confronto de dois tempos de narrativa que nasce uma das iluminações mais fortes do romance e a ideia de que o homem pode transcender-se e permanecer "humano", apesar da brutalidade que o rodeia), o filme dos Coen é uma adaptação bastante fiel da obra de Cormac McCarthy, recriando a mesma terra seca, o mesmo ar saturado de poeira, a mesma solidão, a mesma violência climática, a mesma psicologia rasteira, a mesma rudeza de comportamento, a mesma agressividade de uns, o mesmo desalento de outros, a frustração de tantos, a desilusão de muitos, os gestos repetidos sem significado de alguns, o desespero, sim o desespero no olhar de quem morre e o olhar vítreo de quem mata. Estamos em que País afinal? Na América pós-Vietname, na América pós-11 de Setembro, na América pós-invasão do Afeganistão e do Iraque, na América dos adolescentes “serial killers”, que dizimam turmas de escolas, na América profunda da opressão, do racismo, do fanatismo, mas também na América da auto-crítica, da má consciência, na América que invariavelmente ergue a voz contra as injustiças, que discute, que recusa, que se insurge, que faz filmes como este ou “Haverá Sangue”.

Acompanhando o percurso do livro quase a par e passo, apenas saltando aqui e ali um ou outro episódio e elidindo quase todos os solilóquios do velho xerife (o que acaba por empobrecer o filme, dado que é desse confronto de dois tempos de narrativa que nasce uma das iluminações mais fortes do romance e a ideia de que o homem pode transcender-se e permanecer "humano", apesar da brutalidade que o rodeia), o filme dos Coen é uma adaptação bastante fiel da obra de Cormac McCarthy, recriando a mesma terra seca, o mesmo ar saturado de poeira, a mesma solidão, a mesma violência climática, a mesma psicologia rasteira, a mesma rudeza de comportamento, a mesma agressividade de uns, o mesmo desalento de outros, a frustração de tantos, a desilusão de muitos, os gestos repetidos sem significado de alguns, o desespero, sim o desespero no olhar de quem morre e o olhar vítreo de quem mata. Estamos em que País afinal? Na América pós-Vietname, na América pós-11 de Setembro, na América pós-invasão do Afeganistão e do Iraque, na América dos adolescentes “serial killers”, que dizimam turmas de escolas, na América profunda da opressão, do racismo, do fanatismo, mas também na América da auto-crítica, da má consciência, na América que invariavelmente ergue a voz contra as injustiças, que discute, que recusa, que se insurge, que faz filmes como este ou “Haverá Sangue”.